Emerge dal buco della stazione di Jacques Bonsergent. La fronte gli scotta, tossisce, tira su col naso. Sta male. Lo sa, l’ha sentito già appena sveglio: sta male. Non è un dolore specifico, ma una spossatezza generale che rallenta il corpo. Solleva il cappuccio del giaccone a coprirsi il capo: si atteggia a moderno druido, mago oscuro, ma di certo somiglia più a un mendicante cencioso o a uno spacciatore disperato.

Percorre qualche centinaio di metri tra i piccoli palazzi piegati l’uno verso l’altro, inchinati, costruiti sul pendio ai piedi della collina, e arriva rapidamente all’indirizzo che ha segnato sul taccuino: 4, rue Martel. L’ultima residenza di Julio Cortázar.

Inizialmente non riesce a capire dove sia esattamente, non trova alcun segnale di quella passata presenza. Il palazzo è a ridosso di Rochechouart e Montmartre, tutta una zona satura di targhe metalliche che segnalano la permanenza di Picasso, di Van Gogh, di Modigliani e di tantissimi altri, vissuti dietro i balconi che guardano i vicoli: un irto labirinto di stradine in salita, steso sul colle sulla cui cima sorge la basilica bianca du Sacré-Cœur. Basta passeggiare per qualche minuto tra questi spettri geniali per sentirne la presenza inquietante stimolare qualcosa di misterioso: l’entusiasmo estatico di un’appartenenza familiare.

Tutto si fa bello nel grigiore. E, anche se arranca, sgorbio come Quasimodo, all’ennesima giravolta goffa avvista la piastra marmorea su cui sono incise queste parole:

Ici vécut

Julio Cortázar

écrivain Argentin

Naturalisé Français

Auteur de “Marelle”

È di fronte all’ultima casa abitata da Cortázar: ne resta solo una traccia di linguaggio, incisa su una lamina rettangolare bianca tra un parcheggio e un albergo.

Gli viene in mente la sensazione che provò scorrendo, per la prima volta, le pagine di Rayuela che descrivono Horacio e la Maga, giocando a perdersi, sistematicamente, per le strade di Parigi, correndo il rischio d’incontrarsi.

Vede quelle strade con i suoi propri occhi e risente il suono fulgido della voce di Julio.

Però sta male. Cede alla tentazione di continuare per la sua strada senza fermarsi. Si dirige verso la galerie Vivienne. Prende il passo e gli sembra di rimettersi in forze. Ha appena cominciato. Deve seguire la pista. E comunque non c’è nessuno che gli potrebbe aprire le porte di nessuna casa. Perciò continua. E vale la pena, perché la galerie Vivienne è un luogo che risplende di luce incantevole, sovrannaturale, dorata. Lui, col cappuccio tirato fin sugli occhi, è un’ombra che si aggira nella città dei lumi, un barlume di oscurità nella luce imperitura.

Nota subito una piccola libreria dell’usato. Avvicinando lo sguardo, magicamente, si slarga e si sdoppia: due locali speculari l’uno all’altro traboccanti di vecchi tomi esposti o riposti a scaffale, in ordine sparso.

Inizia a rovistare, proprio come un cane affamato tra i rifiuti di un ristorante.

S’immobilizza prendendo tra le mani Le voyage d’Urien. Fissa la copertina bianca, distante. Nel suo taccuino c’è una frase di questo libro, segnata in nero:

Silenzio della notte sulla neve. – Della notte. – Solitudine, sei tu, tranquillo conforto della morte. Vasta pianura senza tempo. I raggi del giorno si sono ritirati, tutte le forme si sono ghiacciate; c’è il freddo sulla calma pianura, e l’immobilità. – L’immobilità. E la serenità. Oh! Pura estasi della nostra anima! Nulla si muove nell’aria, ma le banchise sono così vive che fluttua un raggio immobile. Tutto è di un pallido notturno blu. – Parlerò della luna? – La luna. –

(Il viaggio d’Urien, pagina 82).

Sente queste parole che gli bruciano in tasca.

L’edizione è vecchia, rovinata e costa troppo rispetto al suo valore effettivo, lo sa. Ma per un bastardo allupato gli scarti umani sono nutrimento prelibato ed essenziale.

La voce del libraio lo ridesta e lui prova a parlargli in più lingue per spiegargli il suo intento: solamente guardare. Si capiscono con difficoltà e può finalmente continuare a esplorare gli scaffali in una sacra silenziosa solitudine. Dopo qualche decina di minuti gli porge i libri che ha scelto e cerca di dirgli che vorrebbe prima visitare la galleria e che poi tornerà a prenderli. Però non torna, esce da un altro accesso laterale, perché in realtà non esiste.

Scomparendo tra i vicoli pensa a Urien, a Gide.

Parlerò della luna?

Torna sulle tracce di Julio, attraverso la sua scia, ed entra nel cortile di Palais Royal, dove si ferma e siede sulle comode panchette attorno alla fontana centrale. C’è gente che mangia, che legge, che fuma, che semplicemente vive. E poi c’è lui, che è come se non ci fosse.

Adesso, mentre accende la prima sigaretta della giornata – cosa parecchio insolita nel suo caso – sente che l’influenza si contagia attraverso tutte le fibre del corpo, dolore e stanchezza si conficcano nella carne come arpioni legati saldamente a terra.

Si risolleva con difficoltà e prosegue. Costeggia il Louvre e vede quelle lunghissime file di uomini e donne, e si sente inconsistente.

La piramide di vetro. L’imponente struttura del museo e le sue ali – immenso uccello portatore del sapere e della più alta espressione dell’uomo. Lo lascia passare e volare via nel vento che sente penetrare dalle crepe della sua bardatura.

È sensibile a ogni soffio.

Ipersensibile.

Inizia a soffrire la camminata, è stanco. Vede finalmente la Senna, elegante come sempre. L’attraversa per Pont du Carrousel, la accarezza per la rive gauche e la oltrepassa nuovamente camminando sull’incantevole Pont des Arts, lì dove Cortázar fa iniziare quel mastodontico enigma linguistico che è Rayuela, Il gioco del mondo. Non vede le persone, vede Horacio, anzi, vede con Horacio; col suo sguardo che dipinge una Parigi in bianco e nero, dove la potenza della parola evoca le ombre e gli spettri di un sogno. Non si può parlare di questo libro. Sarebbe come dover spiegare tutto, pensa.

Ancora trapassa la Senna su Pont Neuf e rivede mentalmente quella foto di Antonio Galvéz che ritrae Julio in giacca e cravatta, richiuso nel suo cappotto, col bavero all’insù e gli occhi grandi, distanti, che guardano verso il cielo; ma al posto del cielo c’è Pont des Arts, sospeso sulla testa dello scrittore. Lo imita, per un attimo, sentendosi ridicolo, mentre le nuvole si addensano e imbruniscono. E lui si sente sempre più male.

S’inoltra sui ponti verso Place Dauphine, sull’Île de la Cité. C’è un parchetto sulla punta dell’isola. Un piccolo angolo di prato, che la sera, sul tardi, diventa un santuario silenzioso.

Gli piaceva venirci.

Place Dauphine è irreale, splendida come sempre. La sua prospettiva morbida, la sua magia intangibile, le parole di Breton che risuonano nei suoi angoli smussati, e la realtà che si sovrappone al ricordo delle sue fotografie impresse su carta. Questo luogo è Breton. Questo luogo è il surrealismo.

Sono entrato in un sogno o ne ero già dentro? Si chiede. Stringe i pugni lentamente come a volersi toccare le mani con le mani. Non è più sicuro di essere tangibile, e nemmeno di essere qui.

Lascia la piazza e ridiscende per i quai, via per le stradine e i vialoni di Saint-Germain de Prés.

Ha fame e sta davvero male. Vede un ristorante biologico o qualcosa del genere. Forse qualcosa di sano effettivamente potrebbe farmi bene, riflette. Trangugia minuscole porzioni di semi di qualsiasi tipo e una centrifuga di frutta e verdura di cui non vuole capire tutti gli ingredienti, che la cameriera elenca in un francese svelto e sfuggente; e dovrebbe chiederle di reiterare quella nenia dolce, più volte, goffamente, per comprenderla.

Segna delle cose sul taccuino. Inutili speculazioni sul fatto d’essere uno spettro. Elucubrazioni marce. Però, finito il pasto, si sente meglio. Si convince di sentirsi meglio. Si risolleva, paga ed esce dal negozio, dirigendosi verso la libreria La Hune, dove Cortázar si è rifornito per decenni.

Arrivato sul posto gli sembra come di vedere un grattacielo sorgere sui resti del Circo Massimo o dell’antico teatro greco di Taormina. Soffre: la libreria è diventata una modernissima libreria-galleria fotografica. Anche molto bella, bisogna dire la verità. Ma lui aveva altre aspettative. Desiderava entrare in un luogo antico. Un po’ come la piccola libreria nella galerie Vivienne: scaffali ricolmi di edizioni rare, consumate dall’uso ossessivo, e impressi a inchiostro sulle copertine – i caratteri ancora caldi – i nomi di quegli autori. Avrebbe voluto rovistare tra gli antroponimi dei suoi fantasmi, piuttosto che aggirarsi nel buio in mezzo ai faretti che illuminano queste stampe d’indubbia bellezza: reportage di ogni angolo del pianeta oppure opere fotografiche con un sublime gusto surreale. Ma quello che vogliamo è esatto, unico. Non è sostituibile. Lui stava male, il cielo si rimpolpava di nero e avrebbe voluto annusare l’odore rimasto delle mani di Julio che avevano scuriosato le scansie polverose, come quelle del becchino che frugano i fornetti traboccanti di corpi.

Fiuta la scia di Julio fino al Café Old Navy, dove si dice venisse a scrivere. E che lo stesso facesse Gabriel Garcia Marquez. Si ferma a scrivere anche lui. Prende un cappuccino, schifoso e freddo, e sputa sul taccuino la sua stanchezza fatta di malattia, il suo raffreddore, la sua tosse, il suo odio.

Il Café Old Navy è un postaccio. Uno dei mille café tutti uguali. Ma lui lo sente diverso, scrive e scrive e scrive. E iniziano a chiudere mentre lui continua a scrivere. Che ore sono? Che giorno è? Dove sono? – Chi sono, io? chiederebbe Breton.

Totalmente perso e ormai vinto dai malori, accelera il passo, per colpa della stanchezza, nel tentativo di terminare il più in fretta possibile questa lenta agonia: un carillon di luoghi deludenti, dove un morto – che sente e vede solo lui – è passato decine di anni orsono. Sarebbe meglio tornare indietro, prendere una medicina. Sente come il pelo di un coniglio bianco sgorgargli dalla gola. Il solletichio alle tonsille. Un brivido.

Riprende a camminare verso Saint-Michel, evitando la tappa al ristorante Polidor. Non ce la fa proprio. Si ripromette che ne rileggerà nelle pagine di Componibile 62. Ma non lo farà, forse mai.

A Saint-Michel si ricorda di troppe cose. Porta lo sguardo dall’imponente fontana alla cattedrale di Notre Dame, sorvolando il fiume, e la nostalgia l’ingrigisce, assieme alle nuvole, la cui pioggia comincia a cadere continua e impalpabile. Una pioggia grigia e spumosa.

Intirizzito di freddo, starnutisce di continuo mentre costeggia l’Île Saint-Louis a passo spedito, convinto, ormai arreso al viaggio. È uno spettro, a tutti gli effetti. Adesso è alla ricerca del posto in cui Baudelaire scrisse I fiori del male, perché è questo il primo luogo che il giovane Julio venne a visitare appena giunto a Parigi.

Il palazzo dove visse e scrisse il leggendario poeta è ricoperto di placche commemorative. Sembra un cimitero verticale. Un simulacro di personalità eccelse. Un totem del più alto ingegno. Il palazzo della conoscenza. La residenza di tutto ciò che è bello.

La pioggia cambia e le gocce s’ingrossano e lui sta sempre più male. Inizia a uscirgli sangue dal naso, perché lo soffia con un fazzoletto sbrindellato da una giornata intera.

Finalmente entra in un luogo chiuso: la biblioteca del Arsenal, dove un giovane Julio passava i suoi pomeriggi di studio. Deve sembrare un senzatetto squinternato, lo legge negli occhi della guardia che, dopo una serie di tentativi linguistici, si arrende e lo lascia entrare. Lo guardano tutti come un’anomalia. Finché finalmente prende iniziativa un professore che lo invita a uscire, come un folle che sembra trovarsi lì senza cognizione, solo per ripararsi. Non può spiegare il motivo per cui è qui, si vergogna. Quindi, con gli occhi spenti, docile, chiede pardonne moi e ripercorre lentamente la strada verso l’uscita. La biblioteca è molto bella e altrettanto silenziosa e se l’immagina, lo vede camminare tra quei tavoloni di legno, nei corridoi di marmo. Julio è tornato qui prima di morire. Magari anche a lui hanno chiesto il badge da studente, che non aveva, per poi invitarlo gentilmente a uscire e lasciare quelle aule legnose. E magari anche lui si è vergognato. Ma ripensandoci: sicuramente no, non sarà andata così.

Un passo dietro l’altro, percorrendo gli stanzoni a ritroso, sbircia le aule e se lo figura, ancora, lì, giovane e affamato, inchinato su tutti i libri su cui riusciva a mettere le mani. Due, tre alla volta. Sì, lo immagina curvo sui fogli bianchi, concentrato sulle parole nere; mentre lui prende l’uscita, lanciando cenni del capo imbarazzati a tutti quelli che lo avevano guardato entrare, come la sagoma vuota di un pazzoide e, come tale, lo vedono andar via.

Non riesce più a rendersi conto della situazione che ha intorno.

Il cimitero di Montparnasse – l’ultima tappa – è parecchio distante e lui non vuole prendere i mezzi pubblici. Claustrofobia. Piove, ormai piove davvero, è un temporale.

Attraversa l’acqua per le vie della città, tutte bagnate. Una figura oscura, raggomitolata nel giaccone, che continua a camminare rapidamente verso un punto ben preciso: l’ultima residenza. Tutte le altre possono aspettare. Rifarò questo percorso quando starò bene, quando sarà primavera, quando potrò seguire quello che sto facendo, si ripromette. Ha le vertigini. È a un passo dal colloquio col morto. Va verso l’ascesi al mondo intangibile: il regno degli spiriti.

Arrivato a un isolato dal cimitero si ferma a un supermercato per comprare una bottiglia di succo d’arancia, per riprendere le forze. Sente l’odore di Julio nelle strade, l’acqua stantia che si tuffa nei tombini gli ricorda quel nome e altri centinaia di nomi – vero Lucas?

Fuoriesce dalla porta a vetri del supermercato, alza gli occhi – come Julio nella foto su Pont Neuf – e nota una targa, sulla parete di un anonimo palazzo qualsiasi.

Inciso sul marmo:

James JOYCE

(1882 – 1941)

écrivain britannique

d’origine irlandaise

accueilli par Valery Larbaud

a achevé ici son roman “Ulysses”

ouvrage majeur de la littérature

du vingtième siècle

Chiude gli occhi e sente il male crescere. Essere qui non ha senso. S’incammina finalmente verso l’ingresso del cimitero. Imbocca la stradina che porta all’entrata principale. E la scopre chiusa. E domani partirà. Il cancello è chiuso, perché lui è arrivato tardi o perché non esiste. Non ha importanza. Dove sono? Che ore sono? Chi sono, io? Che importanza ha?

Stanotte non tornerà a casa. Si perderà per le strade di Parigi seguendo il puzzo fetido del corpo di Julio che si nasconde tra i vicoli e corre forte. È irraggiungibile. Sono perseguitato, sono un cronopios anch’io!, vorrebbe urlargli dietro. Anche se non è proprio nulla e quindi non dice nulla.

Si fermerà sconfitto e ascolterà il canto della luna. Parlerà della luna, da solo come un malato di mente. Si sdraierà in quel piccolo parco sulla punta dell’Île de la Cité e guarderà il cielo danzare, travolto dalle allucinazioni tipiche della fine, nel gelo della notte. Quelle visioni che dimostrano l’esistenza. Rifletterà sulla sua vita: quello che ha fatto e soprattutto quello che ancora non ha fatto. Stenderà le vittorie e le sconfitte sul reticolato delle stelle. Riconoscerà il male. Lui stesso è il male. Finalmente sarà a un passo dal regno dei morti, a un palmo da lui. Guardandolo negli occhi saprà che è vicina. Si perderà negli occhi distanti e pieni di Julio…

…e poi silenzio. Il silenzio sospeso e denso prima delle parole.

***

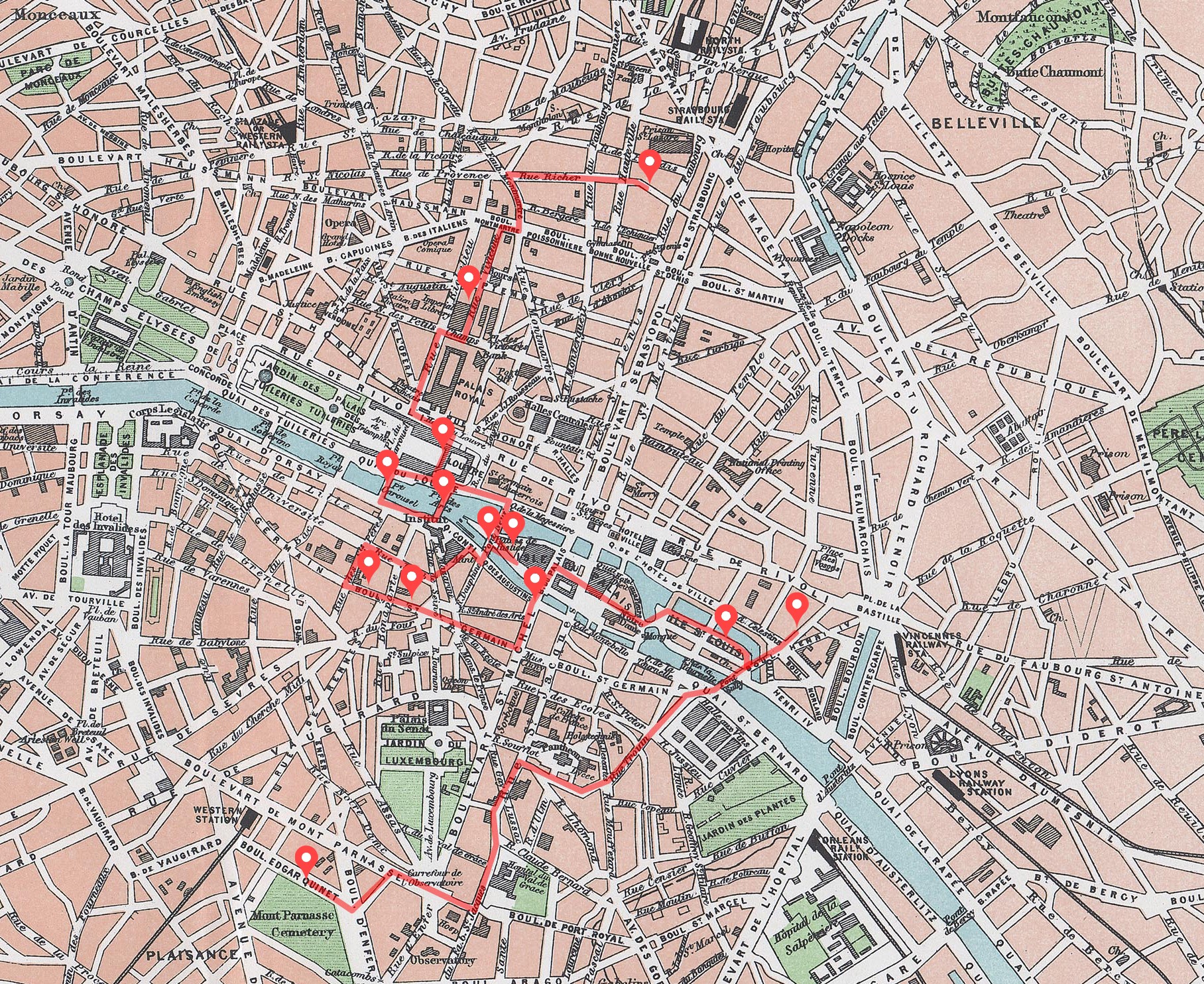

Ho percorso parte della «ruta Cortázar» il 2 novembre 2017 (in Italia: il giorno dei morti). È possibile trovare il percorso completo sul sito web (paris.rutascervantes.es) dedicato a Parigi a cura dell’istituto Cervantes (www.cervantes.es). L’autore di questa passeggiata tra i luoghi topici di Julio Cortázar a Parigi è Carles Alvarez Garriga, dottore in Filología Hispánica, ha curato, assieme ad Aurora Bernárdez, i volumi postumi dei Papeles inesperados (Alfaguara, 2009) e Cartas a los Jonquieres (Alfaguara, 2010).