Tutte le case in cui ho vissuto erano in cima a una salita o a una scala o a entrambe. Se mi concentro appena ricordo la temperatura degli androni, i corrimani in legno e in ferro, la profondità dei gradini, i codici dei portoni, lo slancio dell’ascesa. Percorrendo quelle superfici ostili le immaginavo piane, orizzontali, mentre io, inclinata ad angolo acuto, le affrontavo come controvento.

Tutte le case in cui ho vissuto contemplavano le altezze e così quelle in cui hanno vissuto i miei cari, le persone che ho amato. Mai il conforto di un piano terra, forse una volta un seminterrato, un giardino durato il tempo di notarne l’anomalia, l’errore.

Tutte le case in cui ho vissuto sono registrate in una memoria remota che posso riattivare a comando. Quando lo faccio l’altrove torna vivido come dal ghiaccio e in qualsiasi posto io sia di colpo non ci sono più o ci sono anche. Ci sono in parte.

Tutte le case in cui ho vissuto implicavano il sudore, la fatica, ma anche il segreto, la distanza, l’esotismo, l’invisibilità.

Tutte le case a parte quella dei miei. Lì c’era l’ascensore.

A Ginevra stavo in rue John Grasset numero 6, ospite a tempo pieno di D. Dividevamo una stanza lunga e stretta con un materasso singolo buttato a terra e una parete convertita in finestra senza tende. Al mattino, l’alba ci bruciava le dita dei piedi.

Sopra le nostre teste la copertura in cemento del palazzo, squagliata dalla canicola. Una volta ci eravamo saliti di nascosto con lo scopo di raccontarlo a tutti, ma c’erano spigoli e bitorzoli ovunque e sembrava di essere su una spiaggia compatta senza il mare in fondo. Siamo scesi quasi subito, molto delusi.

Dopo un po’ uno dei coinquilini aveva deciso di trasferirsi e si era portato via la cucina, il piano cottura con tutto il forno. Ci siamo nutriti di cibi secchi fino al ritrovamento, sul marciapiede, di un vecchio microonde snobbato dai senzatetto. A quel punto siamo passati ai surgelati.

Vaglia, una frazione bucolica leggermente tetra tra Firenze e il Mugello. Non so se la strada avesse un nome, non mi sono mai informata.

L’ultimo edificio prima del bosco era una colonica frazionata che un rastafariano di professione muratore divideva con me e D. Aveva appena terminato la relazione con una donna che definiva “interessata soprattutto a questioni spirituali”, sostituita da una ragazza abbronzatissima installata in casa con figlio al seguito. C’era una stanza, adibita a salottino, piena di vecchi vhs. Il grande freddo, Absolute beginners, Il portiere di notte. Ogni tanto la sentivo provare: “qui potremmo farci la camerina per” e pronunciava entusiasta il nome del bambino. Lui faceva segno di sì, ma le videocassette rimanevano intatte.

All’arrivo ci mostrò il frigo aggiuntivo, acquistato per separare con la massima nettezza i rispettivi cibi. Quando tentai di accendere il camino mi notificò che non avrei saputo ripulirlo correttamente. Il rastafariano si riferiva agli oggetti di casa chiamandoli “le mie cose”. I piatti, i tappeti, il tavolo, la lavatrice, gli armadi: le sue cose. Dopo nemmeno un mese io e D. eravamo di nuovo a valle.

In ogni caso, ci dicevamo, faceva un freddo impossibile, e gli sguardi notturni dei conigli, sospesi sul prato come stelle, avevano smesso da tempo di rappresentare un’attrattiva.

Per arrivare in rua Augusto Rosa 14, Lisbona, bisognava scalare le pareti dell’Alfama fino alla Sé. Poi salire ancora un po’, attraversare il portone con l’apertura automatica rotta e a quel punto c’erano tre rampe di scale.

Gli abitanti erano tutti in vacanza e il mio più frequente contatto umano era L, una ragazza originaria del sud del paese ma con certe ascendenze della regione del Minho, all’estremo nord. La mistura risultava un abominio linguistico incomprensibile ai più e a me soprattutto.

Dormivo in un letto morbidissimo. Nonostante fosse agosto usavo un piumone, che misteriosamente non teneva caldo. Era più una membrana freschissima e uterina, sensazione forse aiutata dal mio secondo più frequente contatto umano: un simpatico spacciatore di nome I.

Al mattino venivo svegliata dal negozio di souvenir sulla strada che teneva Radio Amalia a volume criminale fino a orario di chiusura. Quelle canzoni che in Italia non trovano un vero e proprio corrispondente culturale avevano finito per colonizzare i miei sogni e pilotarmi l’umore. Quando si presentò la possibilità di un trasferimento la presi al volo.

L’appartamento successivo era al numero 2 di praça das Novas Naçoes, uno spiazzo con giochi per bambini a ridosso di una scuola elementare, in un quartiere residenziale risparmiato dal turismo. Dalla fermata della metro verde c’era questa salita quasi verticale lungo rua da Angola, terribile d’inverno, sovrumana d’estate. Verso la metà, su un angolo, una ditta di pompe funebri offriva la possibilità di comprimere le ceneri dei dipartiti fino a trasformarle in diamanti eterni. Di fronte, perennemente parcheggiato, il furgoncino della funeraria animal. Sulla fiancata l’immagine di due cuccioli intrecciati in un abbraccio tenerissimo, i musetti contratti in espressioni disperate.

In quella casa sono successe molte cose, ma mi piace ricordarla in luglio, quando la gatta del quinto piano fece i gattini. Trascurati dai padroni, per settimane i piccoli elessero la nostra cucina a cesso di lusso, rotolando su e giù per le scale antincendio e intrufolandosi dalle porte a vetri spalancate sulla sera.

Segue Rio de Janeiro, rua Aprazível 12. La strada, in cima alla collina del quartiere Santa Teresa era così ripida e scivolosa che i mototaxi ti scaricavano nella piazzetta qualche decina di metri più in basso. A causa del caldo seguivo una dieta esclusivamente liquida a base di Coca Cola, dalle due alle quattro lattine al giorno. La traversata quotidiana da casa a lavoro e viceversa rappresentava in questo senso una purificazione necessaria.

Nello stabile di tre piani in finta pietra serena vivevamo in quindici senza contare i proprietari: una famiglia forse antropofaga perennemente impegnata a grigliare carni senza nome. Insieme a noi erano a tutti gli effetti residenti anche formiche, topi, pulci, opossum, piccole scimmie e, man mano che si avvicinava dicembre, eserciti di scarafaggi neri con i sensi potenziati dall’umidità. Sul terrazzo era stato ricavato un buco pieno di guano di piccione che di tanto in tanto disinfettavamo col cloro e riempivamo d’acqua. Ce ne stavamo così, a galleggiare, osservando gli aeroplani sospesi su cento aeroporti diversi. Il mattino dopo arrivavano le zanzare e bisognava svuotare tutto il più velocemente possibile.

Poi Casa del Vento, in via dello Stracchino 22, appesa su un poggio in Val di Sieve. Un casolare accogliente e pieno di spifferi, il cui sistema di scarico delle acque scure era una colonna di vasi di terracotta impilati. Dormivo su un soppalco di tubi innocenti che avevo soprannominato “la nuvola”. Sdraiata a meno di trenta centimetri dalle tegole, nelle notti tranquille potevo ascoltare un mondo a me ignoto abitare lo spazio sopra la mia testa.

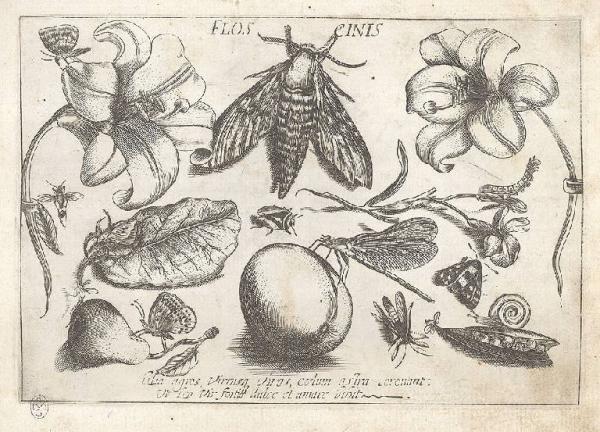

Con i primi freddi pulivamo le stufe. Si spolveravano i tubi, si testava il tiraggio. Mischiate alla cenere dell’anno precedente, un autunno, nel cassetto sotto al braciere, trovai decine e decine di vespe morte, rigide e fragili come statuine d’argilla, tutte rivolte verso lo sportello di ghisa che avevano inutilmente tentato di sfondare. Una manciata le conservo ancora in un barattolo del miele.

E infine l’oggi, il presente: via della Mattonaia 26 a Firenze, dove vivo anche adesso e di conseguenza dirò solo cose carine al riguardo.

Ho iniziato a venirci quando avevo quindici anni, ci abitava un amico che di quando in quando mi offriva il pranzo. Mangiavamo, di solito col padre, seduti al piccolo tavolo di cucina. Subito dopo rientravo a scuola per il corso di inglese. Come è ovvio all’epoca ero parecchio innamorata del mio amico, ma lui non si mostrò mai granché interessato. Pochi anni dopo il liceo si fidanzò con una ragazza dalla voce strana e insieme fecero una bambina, poi si separarono. Nella casa ormai abbandonata dal custode dei nostri pranzi sono passati diversi inquilini e poi anch’io, benedetta dal nume tutelare delle relazioni di lunga data. Durante il trasloco, mentre portavo gli scatoloni per quattro piani di scale, sperimentavo una gratitudine così debordante da sconfinare nel ridicolo.

Siamo in tre: uno ha un lavoro vero dunque fisso, uno un lavoro di prestigio dunque saltuario e io al momento nessun lavoro. Per tre o quattro sere alla settimana ci raggiunge anche la bambina, che si chiama M.

Quelle sere magari capita che siamo tutti e allora guardiamo un film.

Nel buio, ripenso a un episodio.

Sono chiusa nell’ascensore bloccato. Accucciata sul pavimento in gomma ascolto mia madre che, da qualche parte in alto, mi grida di stare tranquilla, che stanno per arrivare i tecnici a mettere tutto a posto. La luce si è spenta da tempo e penso che sarebbe bello restare ancora per un po’.

Potrei mangiare cibi sottilissimi spinti attraverso la fessura della porta, ascoltare i saluti di quelli che, per le scale, mi direbbero “buonasera” e “come va?” come quando si incontra qualcuno ma senza incontrarmi. Saluterebbero un fantasma, sarei un fantasma. A volte potrei rispondere “buonasera a lei” e “bene, grazie”, a volte no. A volte potrei dormire con le ginocchia al petto, perché per lungo non ci starei. Potrei anche alzarmi ogni tanto, se ad esempio un braccio mi si intorpidisse, fare i piegamenti e scrocchiarmi le dita. Le cose fuori continuerebbero a succedere mentre io, all’interno, assisterei senza guardare.

Un giorno arriverebbe l’operatore della manutenzione. Mi chiederebbe “signorina, come ha fatto a resistere così a lungo?”, ma non riceverebbe risposta. Sarei già distante, in un luogo senza scale e senza salite in cui nessuno si muove mai davvero. Un luogo devoto a trazioni meccaniche, aperture automatiche e bottoni numerati. Lì, stormi di abitacoli salgono e scendono, ogni tanto si inceppano e poi ripartono. E la volontà si eclissa e ci si lascia portare, fin dove si arriva, fin quando si può.