Noi viviamo sopra i fumi di un’antica palude bonificata dall’uomo in tempo di guerra. Un luogo in cui le gradazioni di luce si perdono nel freddo abbraccio della nebbia, che d’inverno è brina e d’estate è vapore. Uno spazio geometrico diviso in enormi rettangoli, dove mandrie di bufale mansuete offrono i propri capezzoli al rude tocco dei butteri. Neri uccelli acquatici dalle grandi ali le guardano stando su una sola zampa, difensori silenziosi di piccoli atolli dispersi nel nulla.

La notte prendiamo la fortuna per le corna, sbuffando irrequieti nel reticolo di strade deserte. Siamo automi isterici, risucchiati da mulinelli di vento verso angoli senza gravità. Avanziamo a passo di marcia, ma sbandiamo paurosamente sulle traiettorie dell’inglorioso passato. Un’ostinazione muta accompagna i nostri corpi verso il patibolo. Un bicchiere dopo l’altro, affrontiamo il nostro slalom con le viscere in mano.

Pampot è sicuro che stanotte taglieremo finalmente il traguardo, ma Milton scuote la testa e guarda indietro.

«Sono ancora pochi,» dice, poi alza l’indice della mano sinistra davanti al naso per dimostrarci che ha ancora dell’equilibrio da perdere.

Approvo ciò che dice, ma anch’io ho voglia di arrivare. Vorrei che fosse già domani, le otto di mattina davanti al tabacchi di Sergione ad attendere che arrivi zoppicando sul suo prezioso bastone dalla testa di serpente, col suo passo in tre quarti, uno sulla gamba sana e due sull’altra che gli rimase schiacciata sotto la Moto Guzzi del Vinz.

Sulla linea dell’orizzonte una stella avvampa di rosso e poi scompare.

«Facciamola finita in fretta».

Con un gesto deciso Pampot mi strappa di mano il grosso sacco nero che ci siamo trascinati dietro per centinaia di metri fino al centro di questa landa deserta governata da invertebrati. Sulla pelle della mano sento i segni della presa svanire lentamente, linee di vita disegnate per il breve spazio tracciato dalla caduta di un’unica lacrima. L’odore pungente della morte è già scivolato fuori, schiacciato dal peso dell’aria condensata di pioggia. La terra bagnata si apre senza opporre resistenza ai decisi colpi di vanga che Milton le infligge affondando la punta con tutto il peso del piede. Ogni cinque palate si ferma appoggiandosi sul bastone di legno, sbuffa sonoramente e butta giù un sorso di Barolo da una delle due bottiglie sopravvissute.

«È strano,» ammette «più ne bevo e più mi sembra dolce… ne ho come una patina sempre più spessa sulla lingua».

Pampot caccia un paio di bestemmie delle sue nel tentativo di estrarre il corpo dal sacco. Durante il viaggio la plastica deve essersi incollata come una pellicola alla pelliccia ancora calda, ma ormai non ne resta che un groviglio annodato attorno alle zampe posteriori. La testa senza vita di Spoon mi guarda con occhi sbarrati mentre cerco di rendermi utile, una macchia nera e inespressiva attraversata da due orbite bianche al cui centro ho vissuto per anni.

«Contiamo fino a tre e poi tiriamo,» propone Pampot «tu da dietro e io davanti».

Il sacco si lacera sotto il nostro sforzo congiunto, che produce il rumore molle di un’unghia che si stacca. Cerco tra le pieghe del lenzuolo funebre quest’ultimo frammento di una vita ormai passata, mentre Pampot rotola con ostinazione il cadavere del mio cane verso la buca da cui Milton salta fuori prima di vederselo piombare addosso. Il corpo di Spoon scompare nella fossa con un colpo sordo, inghiottito dalla terra che precipita dall’alto insieme alle prime gocce di pioggia. In breve del mio cane non rimane che un ciuffo di peli bagnati. E quel vuoto che la natura prima o poi riempirà con altri frutti.

***

Il racconto che segue lo trovate nella raccolta L’ora migliore e altri racconti (Il Foglio, 2011).

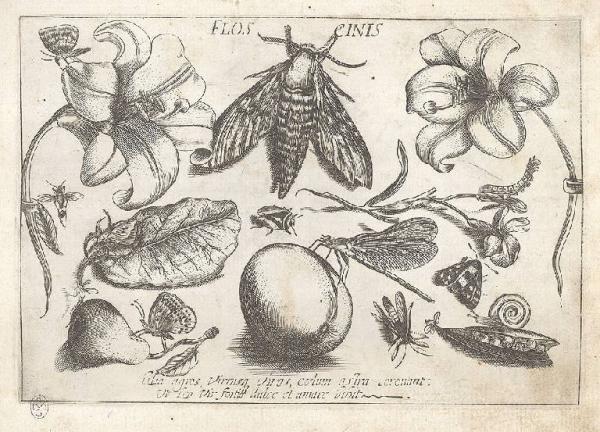

Illustrazioni di Daniel Valsesia, www.danielvalsesia.tumblr.com