Qualche volta trovava le sue vedove traverso le inserzioni che i cuori solitari mettono nelle riviste specializzate in teneri racconti amorosi. Sempre vedove. Piacenti, ridanciane, stupide vedove, dispostissime ad adagiarsi con lui su molli, polverosi divani, in salottini non ancora liberati dal guasto profumo dei fiori recati al funerale del marito. Grasse vedove calorose, dallo sciocco sorriso, e pronte al flirt, che strizzavan l’occhio e gli cercavan la mano con dita grasse, ancora appiccicose di cioccolato, mani morbide e inerti che gli davano un senso di nausea e l’obbligavano a trattenersi dal vomitare, mentre si volgeva al loro viso incipriato e sorrideva e parlava del provvido Dio che li aveva fatti incontrare. E poi veniva fuori il gruzzolo: il denaro destinato a chi esce alla lotta a predicare la parola di Dio, in un mondo di prostitute e di imbecilli.

Girando per il paese egli predicava. Alloggiava in alberghi modesti presso la stazione ferroviaria, dove nei lunghi crepuscoli estivi i commessi viaggiatori se ne stavano seduti di fuori ad aspettare il passaggio del treno della sera. E dopo un poco si diffondeva la notizia ch’egli era in città, e si faceva invitare a predicare da qualche congregazione; quindi annunziava una riunione all’aria aperta, presso il fiume, per l’ultima settimana di agosto. Non ci guadagnava mai molto. Ma questo lo aiutava a diffondere la parola di Dio. Ai quattrini pensava Iddio. Iddio gli portava le vedove.

Si chiamava Harry Powell, ma tutti lo chiamavano il Predicatore[i].

Ci sono due bambini, John e Pearl, che custodiscono i soldi ereditati dal padre assassino, morto per impiccagione, all’oscuro della madre Willa.

C’è un Predicatore che gioca con i concetti di Bene e Male con lo stesso gusto esagitato con cui sceneggia la lotta tra l’Amore e l’Odio che ha tatuati sulle dita; e ci sono persone che a tali giochi prestano fede, perché si è soli e la solitudine fa male.

C’è una strega buona e comprensiva, capace di vedere la forza dell’innocenza e pronta a prodigarsi per preservarla senza che questa diventi inconsapevolezza, perché il mondo è quello che è e prima o poi tocca rendersene conto.

La morte corre sul fiume parla dell’eterna battaglia tra Bene e Male concentrandosi sul terreno su cui questa battaglia si gioca: l’uomo. Da un lato Harry Powell, rappresentante l’ossessione della colpa, perseguita i due piccoli protagonisti con deliri paranoici e mortiferi, dall’altro Rachel Cooper, consapevole dell’esistenza dell’errore e capace di accettarlo e accoglierlo, è un angelo dai modi burberi. Il Male accade quando in nome della Virtù si allontana la Pietà, quando l’essere addolorati, spaventati, smarriti viene vissuto come atto colpevole, e pertanto condannato; il Male è un predatore che penetra nelle falle umane e brucia tutta la vita che vi sta intorno, sostituendola con il terrore dello sbaglio, che poi è il terrore dell’esistere.

Quello di Grubb è un romanzo importante perché non ha paura della grandezza del suo tema e l’autore stesso non ha paura di affrontarlo mettendo in scena la radicalità e l’assolutezza delle passioni e dei dilemmi umani e giocando al rilancio. Se Rachel Cooper cerca Dio e Harry Powell lo perverte ai suoi fini e alle sue ossessioni, il piccolo protagonista John è forse il personaggio che, nella sua innocenza, è più a contatto con Lui, imparando a barcamenarsi nel Male, a prenderne coscienza e a cercare un modo per superarlo: aggrappato alla sorellina e al giuramento fatto al padre, il piccolo si trova costretto a contare solo sulla propria forza, sulla propria intelligenza e sulla sua poca esperienza del mondo per sconfiggere il cacciatore che lo bracca; e scandaglia i fatti, le apparenze, le parole, dimostrandosi l’unico capace di riconoscere il Pred(ic)atore Powell per quello che è, di porsi contro di lui, per proteggere l’innocenza della sorellina Pearl dalle sue manipolazioni.

Rachel meditava sui bambini. C’era da aspettarsi che il mondo dovesse vergognarsi di dedicare un giorno di festa alla nascita d’un bimbo e, al tempo stesso, continuare i soliti modi con i soliti metodi: lasciar che i bambini corrano le strade maestre, pecore perdute belanti nel vento, mentre il pastore beve e si diverte nelle taverne senza neppure curarsi di udire le loro piccole voci dolorose. Che Iddio salvi quei bambini! Poiché per ciascun bambino nato da donna c’è un momento in cui gli è forza correre per luoghi bui, per vie senza uscita con un cacciatore che l’insegue facendo risonare forte sulla pietra i passi dietro di lui. Per ogni bambino – ricco o povero – per quanto fortunato, per quanto protetto e indisturbato nella sua stanza da gioco, viene il momento in cui ode l’eco di paurose solitudini e non c’è nessuno che porga ascolto o aiuto, e le foglie secche che scorribandano lungo la strada sono il suono stesso della paura, e lo scricchiolio della vecchia casa è lo scattare del fucile del cacciatore […]. Che Dio salvi i bambini! Essi resistono. Il vento soffia e la pioggia è fredda. Pure, non s’arrendono.

La morte corre sul fiume non ha altra morale che non sia quella del coraggio, dell’intelligenza e del cuore: John non viene premiato, l’unico lieto fine riservato a lui e alla sorellina è la liberazione da un incubo, in una casa che li accoglie e li protegge, lontano dalla minaccia delle istituzioni e dal Predicatore. L’innocenza è ormai persa, la consapevolezza della crudeltà della vita si sta consolidando, seppur con dolcezza, nell’animo dei due bambini; niente viene regalato, il Male non è sconfitto, il mondo continuerà a infierire come ha sempre fatto e bisogna essere pronti a difendersi; tuttavia il bene non è precluso, la gioia non è impossibile, e il dolore può essere superato e, soprattutto, capito[ii].

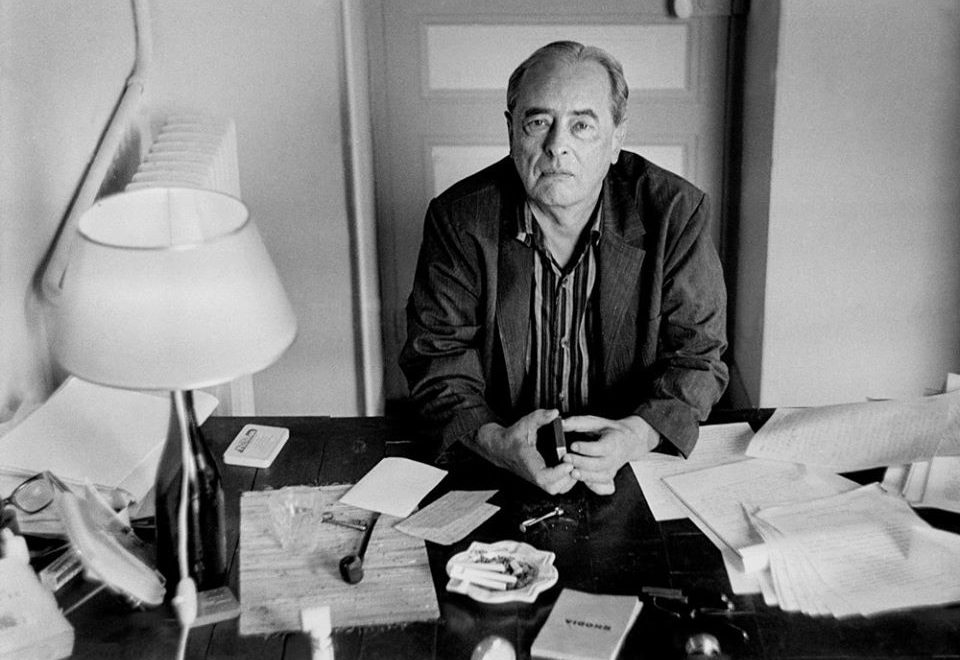

Davis Grubb

La morte corre sul fiume (1953)

Trad. it. di Cesare Vivante

Milano, Mondadori, 1956

pp. 282

[i] L’edizione a cui faccio riferimento è quella del 1956, di Mondadori, collana Le Meduse; l’edizione più recente e più facile da reperire è quella a cura di Adelphi.

[ii] Non si può parlare del capolavoro di Grubb senza accennare alla magnifica riduzione cinematografica (nonché unica incursione alla regia) di Charles Laughton il quale, come ogni regista intelligente, prende la fonte e la rielabora con libertà e sensibilità. Nel film di Laughton viene rafforzata la componente mitica e fiabesca attraverso un bianco e nero dai confini nettissimi, ma con il nero propenso ad allungarsi, in virtù di un uso sapiente, e memore della scuola espressionista, dell’ombra e della sagoma, e a invadere le zone bianche. La figura di John perde di volume ma diventa la chiave percettiva attraverso cui assistiamo alla vicenda, regalando all’insieme maggiore suggestione e cupezza. Robert Mitchum, Shelley Winters e Lillian Gish sono vibranti e incantevoli.