La scena in tre atti del romanzo Per me scomparso è il mondo Emiliano Ereddia appare semplice.

Sappiamo del protagonista che è un musicista, ha una figlia e l’attenzione dei media. È l’Italia ed è oggi. Porta con sé piccoli segreti e tra questi uno più rilevante, uno di quelli in cui il sangue forma e si contiene in una pozza. Sappiamo che Boss è l’unico epiteto che il protagonista si è meritato, come portatore di metafore può benissimo non rivelare il suo nome.

Si sa ed è chiaro che il Boss si muove spesso in gruppo, quasi sempre è al centro delle azioni e considerazioni di molti. Uomini insignificanti, donne, giornalisti e musica ruotano intorno al Boss, ai suoi vizi e attendismi. Così non potrebbe non essere, il Boss è il leader di una band e qualcosa in Italia ancora vuol dire. Ha la sua crew di diavoli custodi: sanno che il Boss è nei guai, una rottura per tutti dato che di solito il boss e il suo gruppo sono i guai. C’è un video segreto che sta per venire fuori, un filmato solo all’apparenza scabroso che scatenerà un circo mediatico e che è solo il finto motore che porta il Boss, subito all’inizio del romanzo, a decidere la sua scomparsa dalla scena optando per l’epica minima del suicidio.

Il romanzo è una guerra narrativa in ogni capitolo. Questa brutta bestia rara di autore che è Emiliano Ereddia infatti non accetta compromessi: ha un arsenale tecnico da scrittore completo e lo usa tutto. Ogni capitolo mostra una tecnica differente pur rimanendo coerente con lo svolgimento della trama. Flusso e flussi di coscienza, dialoghi diretti e indiretti, uso spregiudicato della terza persona e perfetti passaggi dal discorso diretto a quello indiretto e indiretto libero, una congrua e corretta impersonalità narrativa fanno di questo romanzo dallo svolgimento semplice ed efficace una potente espressione dell’arte di scrivere. La guerra è prima nella forma che nelle azioni descritte, ma non si conclude lì.

“Io amo De Gregori. Noi a De Gregori dobbiamo l’evoluzione della specie. Un po’ anche a Paolo Conte. Ma lui è un sistema chiuso come solo i piemontesi sanno essere [lerci, invidiosi, maledetti piemontesi puzzolenti]. A De Gregori noi invece dobbiamo di più. Lui ci ha insegnato l’amore. Ci ha insegnato la civiltà, l’impegno civile e le figure retoriche usate a cazzo di cane.

De Gregori poi è responsabile della morte di Mia Martini. E questo lo rende in un sol colpo migliore di tutti quelli che con una canzone volevano cambiare il mondo. Lui con una canzone ha ucciso una persona. De Gregori: sei il migliore.”

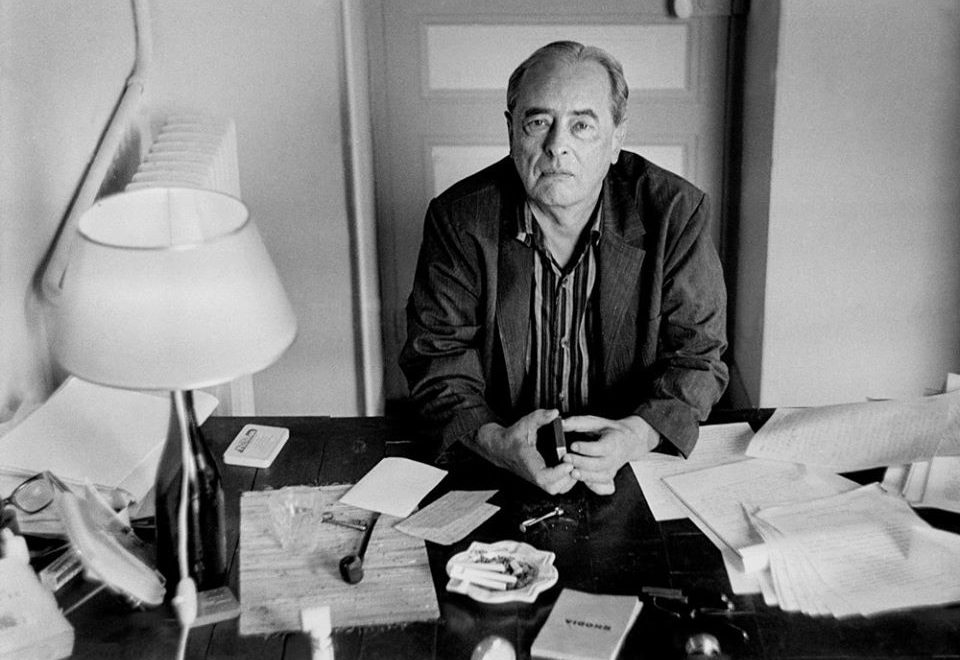

È un romanzo che fa i conti con l’immaginario culturale, sfasato, dell’Italia dei Sessanta e Settanta, e lo fa in maniera violenta, attingendo anche ad artifizi della letteratura ‘figa’ internazionale. C’è poi un assalto non generazionale a temi e valori degli anni Ottanta. A lettrici e lettori smaliziati e ingordi — una specie, si dice, in regressione statistica — non potranno non apparire chiari i modelli di Ereddia. Lo scrittore siciliano si appoggia poco o nulla al mainstream italico e molto conversa con mostri come DeLillo, il giovane vecchio Bret Easton Ellis e il fu molto affilato Irvine Welsh. C’è il grande Burroughs e il fantasma di una Beat Generation che qui non è mai stata.

“Eravamo delle grucce per abiti firmati, dei servi-muti per status symbol. Nani sulle passerelle dei concorsi di bellezza lungo la riviera e messaggi subliminali nei saggi di fine anno delle scuole di danza classica. Cani bavosi abbandonati al palo delle tv commerciali. Mostriciattoli con la testa di Craxi che mangiavano merda e cacavano soldi con tanto di garofano rosso all’occhiello.”

In questa personale guerra il Boss dà tutto se stesso pur avendo tutto — figa, soldi, fama — ma nella coscienza aumentata dal vivere, esposti, in questi tempi, il mondo non basta e le conseguenze sono chiare. Un romanzo che ha più a che fare con un canone sorrentiniano che con molta letteratura — ho detto provinciale? — che tanto si fa finta che in Italia vada. Ereddia scrive un film, apprezzabile da molti e comprensibile da pochi. C’è un messaggio da cogliere oltre i festini e i dialoghi esasperati tra i personaggi.

La trama è semplice e per questo emerge più chiaramente il sottotesto critico. Una critica lancinante e spietata al lessico, alle scelte di repertorio della lingua, che Ereddia fa sulle canzoni dell’Italia ma che è metafora di una povertà del senso che è generale e sotto gli occhi dei molti, aperti o insensibili che siano. Il cammino della parola che il Boss ci propone è infatti sempre sulla grande musica anglofona, per un Great Jones Street senza possibile frontiera, un ultimo appiglio per il senso poetico dei tempi.

Non c’è spazio per compiacimenti fini a se stessi o a una facile scrittura pop da ‘maestrini’ della narrativa nostrana. C’è un tentativo, riuscito, di adeguare e attualizzare temi migliori fino alle estreme conseguenze. Il protagonista, in un nichilismo attivo compiuto, si nega allo stare nel mondo e, così, scompare.

Sono l’editore di Per me scomparso il mondo, quindi per una serie di convenzioni ho, mentre c’è chi “giustifica” l’Isis o inneggia a scrittori come De Luca, qualcosa effettivamente di meno del diritto alla parola, gravando su di me l’onta del parere sospetto. Questa premessa sia la parte di “sfida alle convenzioni”, per il resto spengo i bollenti spiriti e mi adeguo. Ma una osservazione, come la celeberrima sigaretta al condannato e dentro tale fumosità metaforica, sembrerà malgrado tutto lecita. Uno dei meriti di questo romanzo è, come il setaccio che trattiene il filo d’oro, quello di consentirci di localizzare lettori di rango come l’autore di questa recensione. Una lettura “in gamba” che vede quello che c’è (influenze e febbre, serietà e serialità, esperienza e linguaggio) e poi lo inquadra con il giusto tempo di esposizione o il giusto movimento di macchina. Fate voi. Usa sia le luci radianti sia i riflettori. E apostrofa lo scrittore in un modo che fa succedere quello che dovrebbe succedere assai più spesso, che attraverso il libro si raggiunga carattere e nervi e superpoteri e vulnerabilità di chi l’ha scritto. Io immagino che A.Vena leggerebbe bene ad alta voce il romanzo di Ereddia. Poco importa se sarebbe realmente così.

Racconta a tutti, non ci legge nessuno, che volevi prendermi a pugni e che penso che quanto prima Corrimano avrà i riflettori che si merita. La roba giusta comincia davvero ad averla.