§ 1. Chi mi descriverà dunque il suo volto?

Massimo Rao, Chi mi descriverà dunque il suo volto?, 1986, Olio su tavola, 9×11 cm, Pinacoteca Massimo Rao, San Salvatore Telesino (BN)

Il mormorio di fondo che si ode al vernissage di una mostra; quel senso di confusione provato da un osservatore occasionale di fronte a un’installazione di Kounellis o ai dipinti geometrici di Newman; i musei d’arte contemporanea che lamentano costi di gestione troppo alti (ad eccezione del Macro di Roma, del Museo del Novecento di Milano e di poche realtà consolidate) sono la logica conseguenza di un’arte che non scende a patti col suo pubblico. L’esigenza, denunciata da Benjamin, delle «masse attuali di portarsi tutto più vicino» ha reso l’arte contemporanea paradossalmente impermeabile proprio alla cultura di massa. Se è vero che l’uomo medio ha sviluppato questa necessità, infatti, egli l’ha anche rivolta verso il soggetto sbagliato, in tal caso la figura del pittore, e non, come avrebbe dovuto altrimenti, verso l’opera in sé[1]. E l’unico modo che aveva per colpire nel segno, minimizzando l’importanza del talento e del risultato percettivo (fondamentali nel campo dell’estetica tradizionale), era sostituire il cuore pulsante della téchne con la lucida e fredda razionalità: l’idea alla base dell’arte concettuale anni ’60. Il passaggio dall’ultimo rantolo d’autoreferenzialità artistica dell’Art pour l’art al Tutto è arte del XXesimo secolo era a dir poco scontato. Così come la recente deprivazione del pensiero creativo all’atto gestuale del creare. Tuttavia l’estetismo, che si prefiggeva di comunicare un piacere senza scopo attraverso un linguaggio emozionale, era forse l’unica corrente artistica alla portata di tutti.

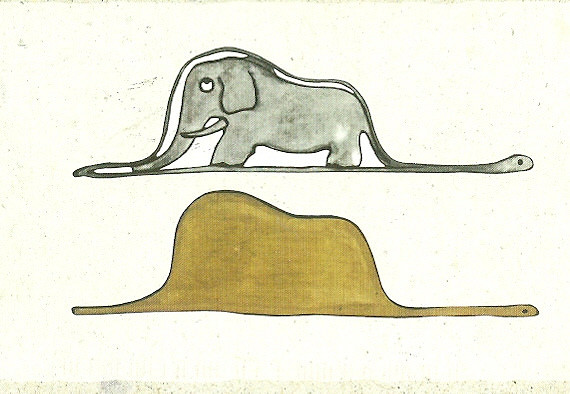

§ 2. Par les dieux jumeaux tous les monstres ne sont pas en Afrique

Massimo Rao, Par les dieux jumeaux tous les monstres ne sont pas en Afrique, 1983, Olio su tela 37×15 cm, Pinacoteca Massimo Rao, San Salvatore Telesino (BN)

Sottraendo la téchne all’opera, e dunque l’elemento figurativo in primo piano, vengono necessariamente soppresse anche le proporzioni fra le parti, la struttura compositiva e l’effetto d’insieme, rendendo (in alcuni casi limite) impossibile qualunque analisi tecnico-semiotica del quadro e ponendo lo stesso in balia dell’interpretazione personale. Ma, laddove viene meno un’immagine leggibile, viene a mancare ogni allegoria: sicché potremmo dire che la soppressione della téchne operata sull’ideismo simbolista sia il principio da cui prende le mosse l’arte concettuale. Mi si ribatterà menzionando le tendenze post-impressioniste, le quali, però, non sono altro che la proverbiale eccezione che conferma la regola. Pittori come Cézanne o Van Gogh, pur rifiutando la sola impressione visiva, erano restii ad abbandonarla del tutto, cosa che comincerà ad accadere con l’affermarsi del cubismo sintetico. La possibilità di riprodurre l’opera d’arte su larga scala, e il dilagare di tecnologie oltremodo avanzate, assesteranno al processo di deterioramento dell’immagine il colpo decisivo, mettendo definitivamente in crisi la sua aura[2] e, con essa, il concetto di originalità dell’opera. È notizia recente il risultato ottenuto da un’équipe di scienziati cinesi nella clonazione di due scimmie con la tecnica della pecora Dolly: oltre ad aprire nuovi scenari per la ricerca biomedica, una simile scoperta sta mandando in crisi le fondamenta dell’etica mondiale. Il timore, nient’affatto scontato, che precorre i dibattiti pubblici, riguarda la destituzione dell’ultimo, grande pilastro della morale teleologica: il supremo valore della vita. In altre parole, la clonazione potrebbe rivelarsi per l’umanità quel che la fotografia – e, meglio ancora, il cinema – hanno significato per l’arte: un discentramento dell’asse dei valori.

§ 3. La Maschera della Fortuna

Massimo Rao, Dedicato a S. A. Maria Luigia d’Asburgo, Arciduchessa d’Austria, Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla ovvero: “La Maschera della Fortuna”, 1992, Carboncino, tempera al’uovo e olio su carta trasportata su tavola, cm 88×106, Pinacoteca Massimo Rao, San Salvatore Telesino (BN)

Immaginate un tipico castello medievale. Al di là del ponte levatoio si ergono le mura di cinta e, ancora al di là, una serie di dispositivi difensivi. È così che bisogna immaginare l’arte nella storia: come un castello assediato dal senso comune i cui abitanti resistono fino allo stremo. La ragione per cui l’arte è in perenne mutamento e per cui, da Jackson Pollock ad oggi, molti artisti hanno abdicato qualunque interpretazione oggettiva, è che il pubblico era pronto a scovarla. Ne consegue che l’arte possiede una natura elitaria. L’estromissione della moltitudine (quasi demofobia allo stato puro) fa da presupposto al suo manifestarsi. Quando Beuys parlava di un’arte condivisa, sociale, per contrastare quella che definiva un’espressione negativa della creatività umana, non faceva altro che assecondare il bisogno – anch’esso rilevato da Benjamin – di fondarla sulla politica. «Dobbiamo essere in grado», dice Beuys, «di fornire una descrizione del modo in cui la società del futuro troverà la sua base e il suo punto di partenza nel reame dello spirito, nella creatività umana e nella libertà dello spirito dell’individuo libero[3].» Questa politicizzazione dell’arte potrebbe essere intesa come un sovvertimento delle sue inclinazioni naturali, ma cos’è la politica – che pretende di essere empatia e partecipazione – se non una forma d’arte condivisa? Con tali presupposti, non occorre stupirsi se anche l’estetismo – malgrado il linguaggio comprensibile – fu a suo tempo rifiutato dal pubblico. Il vero artista è sempre in anticipo sui tempi.

§ 4. Senza titolo

A destra) Massimo Rao, Senza titolo, Matita colorata su carta, 29×29 cm; (a sinistra) Massimo Rao, Senza titolo, 1987, Incisione, 45/100, 57×34 cm, Pinacoteca Massimo Rao, San Salvatore Telesino (BN)

Nessun passo indietro può essere realmente effettuato in campo artistico. Perfino se ridipingessimo i paesaggi impressionisti tali e quali a come furono realizzati illo tempore – e senza per questo riprodurli – non sarebbero interpretabili alla maniera delle vedute dell’epoca[4]. Come il Pierre Menard dell’omonimo racconto borgesiano, ci ritroveremmo a studiare dipinti verbalmente identici, ma contenutisticamente diversi. «[Menard] non volle comporre un altro Chisciotte», spiega l’alter ego dell’autore di Finzioni, «ma il Chisciotte. Inutile specificare che non pensò mai a una trascrizione meccanica dell’originale; il suo proposito non era di copiarlo. La sua ambizione mirabile era di produrre alcune pagine che coincidessero – parola per parola e riga per riga – con quelle di Miguel de Cervantes.[5]» Vale a dire che: «Essere in qualche modo Cervantes, e giungere così al Chisciotte, gli parve meno arduo – dunque meno interessante – che restare Pierre Menard e giungere al Chisciotte attraverso le esperienze di Pierre Menard.» La causa di questa difformità contenutistica non è da attribuirsi – com’è ovvio – a qualche diseguaglianza sintattica fra i testi, bensì al loro inquadramento periodico, alla diversa collocazione storica di Menard e, più propriamente, al medium in cui ha luogo la loro percezione. Detto con Borges: «Non invano sono passati trecento anni, carichi di fatti quanto mai complessi: tra i quali, per citarne uno solo, lo stesso Chisciotte.» Di modo che, contrariamente a quanto si è portati a supporre, nel mondo dell’arte non si hanno ritorni al passato, ma solo recuperi di metodologie preesistenti. Tale corollario implica l’impossibilità di un’arte corrente, passata o futura cui sia plausibile conferire un valore retroattivo. Ciò nonostante gli artisti, come d’altronde ogni altro essere umano, non sembrano immuni all’ineffabile fascino dei “bei tempi d’una volta”, anzi, pare vadano soggetti alla sindrome dell’età dell’oro e al disagio sociale che ne segue, più che ogni altra categoria di persone suscettibili. D’altra parte non è assolutamente raro che ogni movimento artistico d’avanguardia abbia una sua controtendenza, la quale, solitamente, si limita a una strenua difesa dei baluardi sgomberati dal resto della guarnigione. Per dirla ancora con Borges: «Un libro che non contenga il suo antilibro è considerato incompleto[6]». Un movimento artistico che non sia eterodosso, anticonvenzionalista, e che non comprenda una briciola di misoneismo al seguito, è da considerarsi un mero bluff. Ogni controcultura è per forza di cose anacronistica.

§ 5. Senza titolo

Massimo Rao, Senza titolo (particolare), Tecnica mista, 74,5×61 cm, Pinacoteca Massimo Rao, San Salvatore Telesino (BN)

Non a caso sono stati summenzionati i paesaggi impressionisti. In prima istanza – se per amor di brevità o imposizione[7] – si è costretti a fornire un quadro di riferimento generale di questioni inesauribilmente complesse, nonché a ricorrere sistematicamente a nomi collettivi per disporre, a riparo di un’egida comune, ciò che – come appunto la pratica artistica – viene ritenuto esclusivo per antonomasia, non per questo si rende obbligatorio trascurare di informare il lettore sui limiti di validità di tale prassi. E cioè: il raggruppamento di sensibilità interagenti, perciò vicine le une alle altre, sotto un medesimo stendardo, non deve obliterare il carattere di eterogeneità della somma, che ben traspare dalle differenti impressions offerte dagli esponenti del gruppo parigino. Già intorno alla metà degli anni ’80 del XIX secolo, ad esempio, le relazioni formali fra le opere degli antesignani più in vista dell’impressionismo francese apparivano palesemente stiracchiate anche a una comparazione sbrigativa ed epidermica. O, scendendo maggiormente nel dettaglio: «Paul Cézanne, che era stato allievo di Pissarro e che esponeva con il gruppo, può in questo senso non apparire un vero impressionista a causa delle sue forme costruttive. Anche Renoir si concentrava sulla plasticità e sul volume, e sembra dunque un membro atipico, mentre l’incessante perseguimento del contorno da parte di Degas si contrapponeva in linea di principio alla dissoluzione della linea che domina tanta parte del lavoro di Monet. Perfino Pissarro e Alfred Sisley, che erano più vicini a Monet, non si spinsero mai altrettanto lontano nella novità pittorica del colore e della pennellata. Da queste osservazioni sembra si possa dedurre che ci sia stato soltanto un perfetto impressionista: Claude Monet. Ma anche l’arte di Monet si modificò radicalmente nel corso di cinquant’anni, così che il suo lavoro più tardo sembra ancora una volta nuovo, dotato di una concezione profetica di spazio e superficie che lo connette agli artisti delle generazioni seguenti[8].» Per di più, allorché l’estetismo mirava a una rappresentazione piacevole sfruttando il linguaggio universale dell’esperienza visiva, l’impressionismo anelava – come afferma Schapiro – al «momento estetico par excellence», alla traducibilità in termini di intuizione immediata – di «sensation» – della sua componente visibile, prediligendo alle tematiche artificiose del decadentismo in genere frugali scene di vita quotidiana. Il fatto che l’artista si disveli alle menti ricettive farebbe presupporre un’accoglienza favorevole da parte dell’opinione pubblica, ma la maggioranza della popolazione, assuefatta alla «levigata rifinitura dei quadri del Salon», non fu entusiasta dell’approssimazione esecutiva dei nuovi lavori impressionisti – né delle vedute en plein air di Monet, che a primo acchito bocciò con autentico sarcasmo, né di quelle dei più abili sostenitori del canone, trattati alla stregua d’imbrattatele minori – sicché non stupisca la reticenza dei profani nei confronti di un’installazione site-specific di Christo. Prendendo in prestito una provocazione da Wilde: L’avversione del nostro secolo per l’arte postmediale è la rabbia di Calibano che vede il proprio volto riflesso nello specchio.

§ 6. Il re delle lucertole

Massimo Rao, Il re delle lucertole (particolare), 1994, Litografia 12 colori, 62×83 cm, Pinacoteca Massimo Rao, San Salvatore Telesino (BN)

Tra la fine degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta, in Italia, sorge un movimento – detto dell’Anacronismo – in aperta polemica con le arzigogolate elucubrazioni mentali perseguite dall’arte concettuale. Sussuntivi di un orientamento transnazionale neoumanista che, a fronte di avversare la vacuità[9] del filone dominante, auspicava a un rilancio dell’estetica tradizionale per una rivisitazione dialettica del linguaggio artistico europeo, gli ideali anacronisti reputavano improcrastinabile una riconnessione – di là dalla perdita del monopolio sull’immagine in favore della fotografia[10] – ai valori concreti della tradizione pittorica, incoraggiando un tempestivo ritorno alla manualità e mettendo definitivamente in discussione una modernità oltranzista e autoriflessiva attraverso la rivalutazione di mezzi ritenuti superati dalla critica.

Data l’imprecisione insita nell’etichetta di Calvesi – piuttosto speciosa, visto quanto sostenuto in conclusione del paragrafo quattro (§ 4) – privilegeremo, d’ora in avanti, la definizione Ipermanierismo[11], essendo il Manierismo uno stile emulativo analogo al nostro e permettendo quindi di evidenziarne l’indole colta e citazionistica – come pure di ridimensionarne l’importanza – senza tuttavia mortificarne le virtù. Dico: «ridimensionarne l’importanza» poiché, in qualità di fenomeno cronologicamente rilevante, esso si accontenta di riconfermare criteri che non gli pertengono affatto, e che ricavano il loro marchio di novità dalla datità storica e dalla temperie culturale ancora in nuce, senza stabilire alcuna innovazione sotto il profilo significazionale dell’opera e commettendo la leggerezza (tipica di un immaginario eterodiretto) di richiamarsi a una classicità atemporale e immutabile nella formulazione teorica di sintesi; dimodoché la Nuova Maniera Italiana, nella sua fase formativa, sarebbe rapportabile a un sistema di approccio al metodo canonico e non, come si vorrebbe far credere, a un convenzionale stile antichizzante. Dico: «senza mortificarne le virtù» poiché, in perfetta armonia con la sua vocazione reazionaria, le autonomie che aderirono all’enfatizzata causa del regresso non bramavano rintracciare soluzioni sperimentali o inusitate (ciò malgrado l’assidua ingerenza degli apparati critici settari) ma, fortemente intolleranti alla ricerca aniconica del Nuovo, s’incamminarono a ritroso su sentieri afferenti la memoria; agendo come colui che, salvo eventuali imprevisti, torna sui suoi passi in spregio alla distanza percorsa o, peggio: come chi guardandosi intorno in cerca di una via di fuga e non trovandola, torna indietro misconoscendo ogni singolo passo in quella direzione: ricusando le tele monocrome con tagli rettilinei di Fontana per un’aspirazione revivalistica germogliata da un’impasse creativa; e tutt’al più predicando, così come sostenuto da Hegel, che il «contenuto non può essere delle riflessioni generali»; ma sussistente invero come «soggetto, persona» – passibile di rappresentazione sul piano della tattilità – concorra a strappare immantinente la forma sostanziale all’effimero.

§ 7. Senza titolo

Massimo Rao, Senza titolo, 1991, China e acquerello su carta, 15×23 cm, Pinacoteca Massimo Rao, San Salvatore Telesino (BN)

Dalla trascrizione di un corso di filosofia dell’estetica[12] hegeliana reperita presso la «Bibliothèque Victor Cousin» à la Sorbonne: «La pittura e la musica appartengono all’arte romantica[13] […] e come la bellezza è l’idea in un’apparenza sensibile, l’arte romantica sorpassa il concetto dell’arte e segna il passaggio a un’esistenza superiore dell’idea assoluta. […] L’ideale che abbiamo qui non è l’ideale classico. L’anima non è sparsa nella figura; ma essa è in sé e per sé; essa è ritornata alla figura in sé. Essa ha la sua realtà in sé e non nel corpo, ed è in esso solo in quanto è in esso che mostra di non essere in esso. […] La realtà dell’idea non è più esteriore ma anche spirituale, come l’idea stessa.» Muovendo dall’assunto secondo cui, se la BELLEZZA equivale all’IDEA, BELLEZZA e VERITÀ – come versificato anche da Keats[14] – sono a loro volta interscambiabili, Hegel descrive il compito dell’estetica consistente nel mostrare come l’arte, e il Bello artistico in particolare (esteticamente superiore a ogni prodotto naturale non spiritualizzato dall’uomo), in quanto primo momento dello Spirito Assoluto[15], rappresenti la manifestazione sensibile dell’intelligibile nella temporalità; e altresì come tale manifestazione dia luogo, nell’«essenza di questa apparenza»[16], ai diversi sviluppi dello spirito puro nel suo essere in sé. Ma l’incapacità dell’arte di manifestare ogni grado di Verità dello Spirito nella suprema coscienza di sé, stante nell’inevitabilità di questa di rapportarsi al mondo sensibile quantunque in maniera teorica, spinge il filosofo tedesco a constatarne la morte in seno alla vera religione: il momento in cui si giunge dall’intuizione sensibile, e perciò poetica, dello Spirito Assoluto, alla prosaicità della sua rappresentazione intellettuale quale modalità espressiva dell’idea. «La formazione riflessiva della nostra vita odierna», scrive Hegel, «ci crea il bisogno, sia in relazione alla volontà che al giudizio, di fissare punti di vista generali e di regolare in conseguenza il particolare […], perciò il nostro tempo, per la sua situazione generale, non è favorevole all’arte. Lo stesso artista, nell’esercizio della sua arte, non soltanto è sollecitato e influenzato ad introdurre nel suo lavoro sempre più pensieri dalla riflessione che risuona alta intorno a lui, dal modo come abitualmente si pensa e si giudica l’arte, ma l’intera formazione spirituale è tale che egli stesso sta dentro un simile mondo riflessivo coi suoi rapporti, e né potrebbe farne astrazione con la volontà e la decisione, né con un’educazione particolare o con l’allontanarsi dai rapporti della vita, fingersi ed effettuare un isolamento particolare che ristabilisca il perduto[17].»

Con il concetto di «morte dell’arte», perciò, non s’intende teorizzare l’estinzione fattiva di ogni espressione artistica presente, bensì il suo superamento come forma di conoscenza atta a esprimere la spiritualità; dacché, per l’arte, «è impossibile un contenuto completamente ideale come quello della religione cristiana.» Ricapitolando quanto detto: il romanticismo segna la fine dell’arte come rappresentazione dell’Assoluto, aprendo la via alle singole arti come rappresentazione dei singoli artisti. In che misura ciò sia da stimare verosimile non concerne la seguente introduzione, e tuttavia come il ridestarsi dell’ennui, del taedium vitae latino nel più profondo spleen baudelairiano – questa melanconia che avvelena la concezione del bello[18] a fronte del dolore della perdita[19]; come il nonsense, la vuotezza transestetica rilevata da Baudrillard nei suoi scritti (e addebitabile alla consapevolezza situazionale dell’arte che riflette lucidamente su di sé); l’aspirazione rimbaudiana di «arrivare all’ignoto mediante la sregolatezza dei sensi[20]»; come l’argomentazione sovraesposta calzi verosimilmente a pennello ci sembra a dir poco lampante. Titolando, dunque, Giù la Luna dal Cielo questa monografia, desidero porre all’attenzione dei lettori quella morte – che altri identificano con il vanishing point – perpetrata – e dovuta – all’inserimento della quarta dimensione (quindi di una data di scadenza) nel quadro da parte dei cubisti, protrattasi con la crisi dell’estetica che, colta dalla noia – così come l’esteta kierkgaardiano – e fermatasi a riflettere sulla propria condizione esistenziale, viene assalita da quella “malattia mortale” che le adduce la propria insensatezza: da cui, metaforicamente, la richiesta di strappare la luna dal firmamento, di eliminare le ultime scorie del romanticismo dall’arte, e di vedere questa morte esattamente per quello che è: una querimonia romantica.

[1] A dimostrazione di ciò è riscontrabile l’aumento progressivo di aspiranti artisti rispetto al numero di fruitori o, ancora, l’aumento progressivo di titoli annui pubblicati rispetto al numero di lettori.

[2] Il modo di esistenza auratico non è altro che l’HIC ET NUNC (locuzione latina che, tradotta letteralmente, significa «qui ed ora») dell’opera d’arte. Ovvero «la sua esistenza unica e irripetibile nel luogo in cui si trova» al momento, il carattere di originalità e specificità assoluta della stessa o, detto in parole povere, ciò che ne garantisce l’autenticità. Per citare a titolo esemplificativo un passaggio di Benjamin: «Seguire placidamente, in un pomeriggio d’estate, una catena di monti all’orizzonte oppure un ramo che getta la sua ombra su colui che si riposa – ciò significa respirare l’aura di quelle montagne, di quel ramo.»

[3] Joseph Beuys, Difesa della Natura, Bolognano, 13 maggio 1984.

[4] Forti di questo fatto, alcuni artisti, come lo statunitense Mike Bidlo, riproducono fedelmente celebri capolavori del XX secolo.

[5] Jorge Luis Borges, Finzioni, Giulio Einaudi Editore s.p.a., Torino, pag. 40.

[6] Per dirla, invece, con Heidegger: «Al domandare appartiene, oltre al chiesto, un inchiesto.»

[7] O, più semplicemente, «poiché applicare l’universale è infinitamente più facile che esaminare ogni singolo fatto che si presenta nella sua specificità.» A. Schopenhauer, Il Mondo come Volontà e Rappresentazione, par. 9, pag. 80.

[8] Meyer Schapiro, L’Impressionismo, Riflessi e Percezioni, Giulio Einaudi Editore s.p.a, Torino, pp. 3-4.

[9] Presunta.

[10] Avvenuta per mano degli impressionisti.

[11] Di Italo Tomassoni, ma anch’essa, come quella di Calvesi, tutt’altro che definitiva.

[12] Hegel preferisce parlare di “Filosofia dell’Arte”, per prendere le distanze da una concezione estetica – quella di Baumgarten e di Kant, fra gli altri, ma anche di Lessing e, prima ancora, di Aristotele – legata alla sensibilità (ai sentimenti che suscitava nell’osservatore) e alla conoscenza intuitiva: ovvero al suo effetto come fonte stessa della valutazione estetica.

[13] «La poesia», chiarisce nella frase posposta, «è la trama [,] che passa per tutto.»

[14] In Ode su un’Urna Greca.

[15] Detta «tesi» nello schema triadico delle fasi dialettiche. Gli altri due, in ordine consequenziale, sono Religione rivelata (antitesi dell’arte, che segna il passaggio dalla contemplazione estetica all’adesione fideistica, dove lo Spirito cessa di essere in sé e diventa per sé – «nella religione assoluta lo spirito assoluto non manifesta più oltre momenti astratti di sé, ma manifesta sé medesimo (G. W. F. Hegel, Enciclopedia delle Scienze Filosofiche vol. II, Laterza, pag. 510).») e Filosofia (sintesi finale di entrambi: dove lo Spirito è in sé e per sé e per altri).

[16] Nell’eternità che è l’essenza del tempo.

[17] Hegel, Estetica, pag. 301.

[18] «Ho trovato la definizione del Bello, del mio Bello», scrive Baudelaire nei suoi diari. «È qualcosa di ardente e triste, qualcosa di un po’ vago, che lascia libero corso alla congettura […] che implica un’idea di malinconia, di lassitudine, persino di sazietà, o un’idea contraria, cioè un ardore, un desiderio di vivere, uniti ad un’amarezza rifluente, come se venisse da privazione o disperazione.»

[19] Non in morte dell’immagine, come declama Baudrillard, ma in ragione di un lutto amoroso.

[20] E in tutti i sensi, diremmo noi.