Velia stringeva fra le mani il suo regalo, unica fonte di luce nel buio di un sonno trasgredito.

Di quelle notti da passare a letto nel silenzio dei respiri degli altri, e non con quel pacchetto che gracchiava “aprimi” sgusciando fra i palmi sudati.

E lei pensava: ogni rumore è un tuono, mentre rigirava l’oggetto proibito sul suo grembo, accaldata come dopo una grande corsa, eccitata e in preda alla paura come in un film dell’orrore.

La porta d’ingresso era alle sue spalle; quella che dava sul tinello, a due ante, apriva una voragine nera sulla destra. Velia evitava di guardarla per paura di trovarci occhi. Bocce bianche che la fissavano. Per gli 8 anni che aveva, si era già spinta abbastanza in là nello sfidare il suo coraggio: affrontare la viva oscurità senza attraversarla a perdifiato ma, al contrario, stando ferma in un angolo, era una cosa che manco gli adulti. E a lei stava benissimo quel suo essere bambina un po’ tremante ma con una voglia pazza di aprire in anticipo il suo regalo di Natale.

Che era stato unico fin da quando aveva fatto la sua prima apparizione, rosso, perfetto e cubico, fra gli aghi sintetici dell’abete spelacchiato caduti per terra e gli altri, anonimi pacchetti, avvolti in carte variopinte e fintamente allegre, sparsi tutt’intorno. Velia si era impegnata a schedarli, uno ad uno, lacerando con la paziente unghietta a uncino il nastro adesivo che chiudeva tutti i bigliettini. Per papà, Per mamma, Per Antonio (suo fratello. Aveva già tutto. Che altro poteva esserci, lì dentro?), Velia aveva letto tanti per gli altri e neanche uno che fosse per lei. E ci era rimasta male, senza tanti giri di parole.

Finché non era apparso lui, il cubo rosso, così ideale e bello da fare arrivare a credere che fosse vuoto. Però sopra c’era scritto un enorme e indelebile Per Velia. Quindi vuoto non poteva essere.

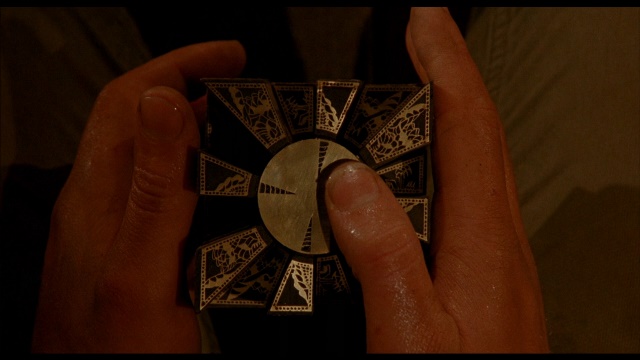

La voglia di scartarlo aveva gridato così tanto da non lasciare in pace neanche i sogni, e adesso che avveniva il primo, magico incontro delle mani con la superficie liscia della carta rossa, fedeli eretici che, piega dopo piega, profanavano il mistero, l’aria conteneva grumi d’olio caldo: nella stanza, come dentro Velia e in tutto il mondo fuori, ogni respiro era interrotto. Nessun rumore, neanche il ronzio dei sonni pesanti dall’altro lato della casa. E Velia, se il resto si trovava in una bolla, ne abitava un’altra, più piccola, dove l’unico segno di vita era lo sfrigolio di un quadrato di carta lucida dal quale, perfettamente identica per forma ma non per volume, era spuntata una scatolina nera.

Velia la sollevò come una reliquia, ignorando che le foglie d’edera arrampicate fuori e l’orologio digitale dentro fossero diventati inspiegabilmente immobili. Dimenticò che mancava un giorno alla Vigilia e due al Natale, i no perentori della mamma alle sue preghiere d’impazienza, quel modo strano e sospetto che avevano preso da un po’ lei e papà di entrare in casa senza salutare, carichi di buste e ansiosi di chiudere la porta della camera da letto alle proprie spalle, e le risate di Antonio e degli amici, quei “tu credi ancora a Babbo e alle renne” accompagnati da sbuffate di disprezzo sorridente. Dimenticò anche quel suo evitare di guardare il buio cieco del lato destro del salotto nel timore di scorgervi degli occhi, e la sensazione che ne prese il posto, qualcosa che assomigliava a certezza rassegnata, a un finto dubbio amaro. Per un attimo, Velia dimenticò perfino di chiamarsi Velia, trasformando tutte le altre cose in una naturale e vacua conseguenza. Così, quando sfilò il coperchio alla scatola trattenendo un respiro che non c’era più, il vuoto che vi trovò dentro fu per certi versi simile a quello che viveva nel suo cranio. Non puro, non unico, non totale, perché, sull’infinito fondo nero della scatolina nera, luccicava qualcosa.

In quell’istante pietrificato, la piccola Velia provò freddo e un desiderio atavico di tornare a rannicchiarsi nel calore del suo letto. Circondata dal buio del fondo della scatola, poggiava fluttuando una chiave d’argento. Velia l’afferrò sgranando i grandi occhi castani come un gufo prima di spiccare il volo. La chiave, semplice e poco lavorata, baluginò fra le sue dita umide. Aveva una targhetta di carta legata all’impugnatura, che fece sentire Velia uguale alla giovane protagonista di una fiaba antica, su cui era scritto: “Gira a destra e usami”.

A destra, ripeté a se stessa con una voce ignota. Il pigiama parve farsi tutt’uno con la pelle resa bollente dall’adrenalina. Il cuore si arrestò e riprese a batterle solo nella testa.

Al posto della terribile voragine scura, era comparsa una porta. Nessuna traccia del salotto tiepido e accogliente immerso nella quiete blu della notte, del buco del tinello, delle pareti circostanti. Soltanto quella porta in piedi nel mezzo del nulla. Perché quello era nulla, da perdercisi dentro, e Velia, a soli 8 anni, vi pose sopra i suoi occhi da civetta come fossero già al di là del muro. Di qualsiasi muro.

La bimba si sollevò lentamente dal pavimento di marmo ghiacciato, pieno di aghi in plastica e resti di carta da regalo, e camminò verso la porta chiusa.

Il suo pigiama rosa fu un fantasma nel grigiore notturno che riempiva la stanza, una cometa di tenerezza. Il brillio sinistro proveniente dalle sue mani, strette alla chiave d’argento, ne sanciva in qualche modo la fine.

Velia alzò il piccolo, splendente oggetto fin lì dove un innato sesto senso le diceva che ci sarebbe stata una toppa. La individuò, vi infilò la chiave, incontrò una lieve resistenza e la respinse. Al suono dello scatto, sembrò essersi mosso un meccanismo grande quanto l’universo.

Nell’aria assente del non-più-soggiorno, cardini invisibili girarono su se stessi senza far rumore. Da una soglia invisibile, come una nebbia improvvisa, sorse una scala bianca: Velia la fissò spingendo lo sguardo allucinato fino al suo termine ma non riuscì a trovarlo. Eppure si mosse. E scese. In un angolo, l’abete finto rimase in attesa, sporgendo i rami sul niente.