Or ti piaccia gradir la sua venuta:

libertà va cercando, ch’è si cara,

come sa chi per lei vita rifiuta

(Dante Alighieri, Purgatorio, canto I, vv. 70-2)

Cosa ci sia alla base della cultura del Primo Levi uomo, scienziato e scrittore è presto detto: sono i presupposti scientifici ad assumere una rilevanza primaria e lo stesso Levi ritiene di essere prima chimico e poi scrittore. Se questo accade a livello cronologico (Se questo è un uomo[1] costituisce un’eccezione, seppur motivata da un febbrile bisogno di immediata testimonianza; si tratta, infatti, dell’unico volume edito prima del 1963, anno di pubblicazione de La tregua[2]), non si può dire altrettanto a livello tematico, in quanto molti degli episodi e dei personaggi che compaiono nelle raccolte di racconti e nei saggi pubblicati successivamente a La tregua, appartengono alla giovinezza di Primo Levi, agli anni che precedono la deportazione[3].

Pierpaolo Antonello getta luce inedita e bellissima su Primo Levi chimico, scrittore, testimone, homo faber e intellettuale dal vitale bisogno di comprendere (Antonello, risorsa online). Comprendere cosa? Ci si chiederà. Comprendere il meccanismo di ciò che gli accade attraverso le regole secondo le quali agisce ogni forma di vita e che, proprio come accade nel libro del mondo di Chartres, rispecchiano quelle del comportamento umano; il macrocosmo è specchio del microcosmo, l’esistenza del male fuori di noi comporta l’assunzione di responsabilità per cui in quanto uomini siamo capaci di far del male, di opprimere anche se siamo stati oppressi; e Antonello lo dice in una forma perfetta, dice che Levi tenta una «definizione epistemica del precario dialogo fra cultura tecnico-scientifica e cultura umanistica» e nel farlo utilizza forme ossimoriche, corto-circuiti del linguaggio, termini-culla che accolgono la contraddizione come un guscio di noce, perché espellerla significherebbe «ricadere in una logica analoga a quella dell’espulsione che ha prodotto le aberrazioni dei lager» (Antonello, risorsa online, p. 90). Questo fa di lui un filosofo naturale (Rudolf 1990, p. 4), un osservatore del Lager, dell’inaspettato senso di colpa di chi dal Lager fa ritorno; e dunque un osservatore dell’uomo, delle zone grigie dell’esistenza e della «’sovrapposizione di stati‘ che fa parte dell’esperienza umana» (Antonello, risorsa online, p. 89). Da qui, dunque, l’interminabile e necessario tentativo di indagare l’impuro, di espletare la coincidenza che è insita nella sua persona, il tecnico e il superstite, lo scrittore e il testimone (se Levi non scrive, non comprende, non testimonia, non vive), l’uomo e il lavoratore:

Sono convinto che l’uomo normale è biologicamente costruito per un’attività diretta a un fine, e che l’ozio, o il lavoro senza scopo (come l’Arbeit di Auschwitz) provoca sofferenza e atrofia. Nel mio caso e in quello del mio alter ego Faussone[4], il lavoro si identifica con il problem solving, il risolvere problemi. Ma ad Auschwitz ho notato spesso un fenomeno curioso: il bisogno del ‘lavoro ben fatto’ è talmente radicato da spingere a far bene anche il lavoro imposto, schiavistico. Il muratore italiano che mi ha salvato la vita, portandomi cibo di nascosto per sei mesi, detestava i tedeschi, il loro cibo, la loro lingua, la loro guerra; ma quando lo mettevano a tirar su muri, li faceva dritti e solidi, non per obbedienza, ma per dignità professionale[5].

Ne Il Ponte, il protagonista-costruttore Libertino Faussone racconta di un lavoro accettato dopo parecchie lusinghe, una faccenda di ponti in territorio indiano. Faussone decide di partire un po’ perché l’impresa gliel’hanno «contata soave», un po’ perché la permanenza torinese con le vecchie zie lo annoia.

Una volta atterrato in India, Faussone è tranquillo perché, insiste, «si tratta di incamminare un lavoro che gli va. […] È un gran lavoro, c’è da montare un ponte sospeso e lui ha sempre pensato che i ponti è il più bel lavoro che ci sia: perché si è sicuri che non ne viene del male a nessuno, anzi del bene, perché sui ponti passano le strade e senza le strade si sarebbe ancora come i selvaggi; insomma perché i ponti sono come l’incontrario delle frontiere e le frontiere è dove nascono le guerre» (Levi 1978, pp. 106-7). La pensa così anche adesso Faussone, mentre il racconto si dipana: gli sarebbe piaciuto studiare, fare l’ingegnere; però da ingegnere l’ultima cosa che avrebbe fatto sarebbe stato progettare un ponte e l’ultimo ponte che avrebbe progettato sarebbe stato proprio un ponte sospeso.

Era giunta notizia infatti che un’onda di piena era in arrivo e che bisognava andare a controllare il fiume, perché i piloni erano già stati fissati, nei cinque punti dove il fiume era stato dragato. Giunti sul posto, Faussone è impressionato dal fiume – che «come una bestia cattiva» pare andarsene tutto da un’altra parte – e dai cento operai indiani seduti sui calcagni, in quel modo che «lui non ci resterebbe due minuti […], ma si vede che a loro gli insegnano da piccoli». Si dice contento di non essere nei panni dell’ingegnere che nel mentre ha spedito a casa tutti quanti e s’attacca al telefono:

Parlava in indiano e io non capivo niente, ma mi è sembrato che arrivasse prima la centralinista, poi la segretaria della segretaria, poi la segretaria quella giusta, e l’uomo che lui cercava non veniva mai, e alla fine è saltata la linea, insomma un poco come da noi, ma lui non ha perso la pazienza e ha ricominciato da capo. Fra una segretaria e l’altra però, secondo lui, per diversi giorni lì al cantiere non avrei avuto niente di utile da fare: se volevo, che restassi pure, ma lui mi consigliava di prendere un treno e andare a Calcutta, e io ci sono andato(Levi 1978, pp. 112-3).

Quando torna al cantiere, l’ingegnere lo chiama con il nome di un altro, tale Peraldo, uno tracagnotto e coi baffetti alla Charlot che ha con sé una scorta di Nebbiolo e che, se gli somiglia, gli somiglia nella «piega dei gomiti» (Levi 1978, pp. 115), essendo Faussone lungo e magro. Peraldo è biellese, maFaussone non si meraviglia più di tanto, infatti «se uno gira il mondo, in tutti i cantoni trova un napoletano che fa le pizze e un biellese che fa i muri» (Levi 1978, pp. 115). Il racconto prosegue con indicazioni molto precise sul lavoro da intraprendere: capicorda speciali, da ancorare in un blocco di calcestruzzo fatto a forma di cuneo, incastrato a sua volta in un tunnel inclinato ricavato dalla roccia. I tunnel sono quattro, due per ogni cavo, lunghi ottanta metri e larghi dieci all’entrata e quindici in fondo, con una pendenza di ottanta metri. Faussone non le manda a dire a Levi: guai a lui se prova ad arrotondare e, per evitare malintesi, fornisce all’amico uno scritto più che rigoroso dove espone i dettagli tecnici da cui Levi delinea «il profilo di un ponte lungo e snello, sostenuto da cinque torri fatte di scatole d’acciaio ed appeso a quattro festoni di cavo d’acciaio. Ogni festone era lungo 170 metri, e ognuno dei due cavi era costituito da una mostruosa treccia di undicimila fili singoli del diametro di cinque millimetri» (Levi 1978, pp. 116).

Faussone sa che quella che sta intraprendendo è una storia d’amore impegnativa: tutte le mattine a lezione dagli ingegneri col quaderno degli appunti e ventiduemila fili da intrecciare. E così il ragno-Faussone, una volta appreso il lavoro, ha tutta una platea di indiani da istruire; dapprincipio vederseli lì seduti sui calcagni o con le gambe incrociate e le ginocchia larghe non gli infonde fiducia alcuna, poi il suo punto di vista muta:

Hanno anche loro le loro grane, ce n’era uno che aveva un figlio di sedici anni che giocava già ai dadi e lui era preoccupato perché perdeva sempre, un altro aveva la moglie ammalata, e un altro ancora aveva sette figli ma diceva che lui non era d’accordo col governo e l’operazione non la voleva fare, perché a lui e a sua moglie i bambini gli piacevano, e mi ha anche fatto vedere la fotografia (Levi 1978, pp. 117).

Di nuovo argano, puleggia, cinghie di trasmissione. Si costruiscono le passerelle dove stanno gli operai che tolgono le anse e controllano che i fili non si accavallino; da quell’altezza le schiene dei coccodrilli paiono pesciolini da frittura, ma si sa che «in India una cosa sembra sempre l’altra» (Levi 1978, pp. 118). E poi, la piena, Faussone non l’ha certo dimenticata, anzi, ha tenuto d’occhio l’acqua per tutta la durata dei lavori. Ma si sa, uno s’aspetta che il pericolo giunga da un lato e invece accade che sopraggiunga da tutt’altra parte.

A questo punto ci sono una manciata di pagine (cinque) e il racconto si conclude; queste pagine sono memorabili e se io ve le raccontassi sarei davvero una ruffiana. Però una cosa posso ancora dirvela perché credo che sia il nocciolo di questo racconto, della raccolta che lo contiene e del motivo per cui Primo Levi sceglie di scrivere La chiave a stella; ve la dico prendendo a prestito una cosa che Levi scrive in un altro racconto della medesima raccolta, La coppia conica:

Nell’ascoltare Faussone, si andava coagulando dentro di me un abbozzo di ipotesi, che non ho ulteriormente elaborato e che sottopongo qui al lettore: il termine ‘libertà’ ha notoriamente molti sensi, ma forse il tipo di libertà più accessibile, più goduto soggettivamente, e più utile al consorzio umano, coincide con l’essere competenti nel proprio lavoro e quindi nel provare piacere a svolgerlo (Levi 1978, p. 145).

Ernesto Ferrero, nella sua introduzione a Ranocchi sulla luna e altri animali, riporta una dichiarazione di Domenico Starnone rispetto al periodare dello scrittore torinese: «Levi è di quelli che scrivono lasciando dentro la scrittura un po’ di voce. Chi comincia a leggere si sente ascoltatore invece che lettore» (Levi 2014, p. VIII). Le vicende narrate in prima persona da Faussone, le intrusioni dello stesso Levi che contaminano la freschezza del dialogo con un parlato-scritto mai pedante, i rimandi che lo scrittore fa tra un racconto e l’altro, tra un libro e l’altro, permettono al lettore che abbia il desiderio e la scioltezza di non irrigidirsi in uno schema di lettura, di muoversi attraverso un intreccio di combinazioni analogiche che poco ha a che fare con la razionalità delle trame. Attraverso questa fruizione osmotica e disordinata degli scritti di Levi si arriva incoscientemente a conoscere l’uomo, prima ancora dell’autore.

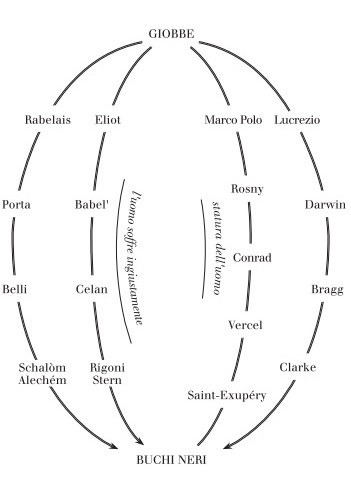

Ne La ricerca delle radici è Levi per primo a sparigliare le carte, per fornirci quattro possibili percorsi di lettura dei testi contenuti nel volume. Si tratta, questa volta, di testi di autori scelti, in risposta alla richiesta giunta nel 1980 da Giulio Bollati, il quale interpella alcuni scrittori Einaudi perché racchiudano in un solo volume una serie di letture che considerano importanti nel loro percorso: Giulio vuole che dall’insieme di tali testi emerga inconfondibile il ritratto di ciascuno scrittore. Tra gli autori che Levi inserisce vi sono magici, moralisti, logici, scienziati, padri, poeti e letterati. Vi è un brano di Roger Vercel, “L’avvenutura tecnologica”, perché – dice Levi nell’introduzione – «l’ho letto in un giorno (il 18 gennaio 1945) in cui aspettavo di morire» (Levi 1981, p. XXII) quello in cui i tedeschi dovevano scegliere se uccidere i malati rimasti al campo o fuggire. E per il capitano Renaud, protagonista del brano riportato, Levi azzarda una genealogia che è come una scintilla: chissà che qualche gene dell’abile capitano non sia riaffiorato in Libertino Faussone de La chiave a stella. C’è Melville, troppo grande forse per passare da una porta piccola come quella di un’antologia, ineguagliabile se dell’uomo che sanguina non è rimasta che l’anima – e descriverne la disgregazione è ripugnante e blasfemo. C’è il Giacobbe di Thomas Mann e le storie di coloro che lo stesso Mann definisce «persone che non seppero sempre precisamente chi fossero», e che hanno un modo diverso dal nostro di dire «io». Non sorprende che questo «io» – quello di Levi – sia composto da molti «io» da cui il primo «io» viene scelto o che per affinità, impulso, vizio o curiosità sceglie. Associazioni libere o legate a impulsi inconoscibili di cui l’autore ci fornisce una possibile mappa, mappa che Levi stesso traccia a posteriori, nel tentativo di leggersi attraverso i testi che ha letto e consigliato.

Di tutto quanto la vita mi ha dato di buono, nulla ha avuto, neppure alla lontana, il sapore di quella carne, che è il sapore di essere forti e liberi, liberi anche di sbagliare, e padroni del proprio destino. Perciò sono grato a Sandro per avermi messo coscientemente nei guai […] (Levi 1975, p. 47).

Il ferro, proprio come il rame, è un elemento facile e franco, incapace di nascondersi, un elemento in qualche modo libero e distante da ogni ambiguità. A suo modo, un antidoto al fascismo e ai suoi imperativi. Quello di Levi è il tentativo cosciente di rivestire di parole un uomo di poche parole, che ascolta «con attenzione ironica» ed è pronto a smontare ogni vezzo retorico «con due parole garbate e asciutte», un uomo a cui pare che nessuno abbia mai insegnato a parlare, proprio come ad arrampicare, perché – scrive Levi – «Sandro parlava come nessuno parla, diceva solo il nocciolo delle cose» (Levi 1975, p. 43).

Se Faussone può raccontare dell’India e dei suoi abitanti seguendo una logica propria, semplice e franca almeno quanto vera; se Sandro può non dire e agire d’istinto, fidando nella forza delle mani e sfidando la montagna fino a quando è la montagna a decidere le regole, questo accade perché entrambi sono uomini competenti. E non solo in relazione alla propria materia. Comprendono il paesaggio che abitano, la genealogia umana da cui provengono, conoscono qual è il loro posto nel mondo. Faussone allaccia i ponti ed è consapevole del fatto che pochi sanno farlo bene come lui; Sandro arrampica e tocca gli elementi che studia, gli importa di conoscere i propri limiti, misurarsi, migliorarsi; è l’esperienza che conta, delle sue imprese parla con estrema avarizia. Due differenti forme di libertà si sovrappongono nei personaggi tratteggiati da Levi: quella dei vent’anni, sfacciata e piena, e quella dei trentacinque, riverente e ponderata; due competenze si realizzano, il sapere sul mondo matura e diviene sapere sull’uomo e sulla portata delle sue azioni.

«Per vivere contenti» dice ancora una volta Faussone, «bisogna per forza avere qualche cosa da fare, ma che non sia troppo facile; oppure qualche cosa da desiderare, ma non un desiderio così per aria, qualche cosa che uno abbia la speranza di arrivarci» (Levi 1978, p. 146).

Ecco, forse la libertà è proprio questo: avere la speranza di realizzare un desiderio grazie alla competenza con cui si agisce e a partire dalla conoscenza che si ha di se stessi. Lo ripete in diverse occasioni il filosofo naturale Primo Levi: il lavoro rende liberi, ma quello provvisto di fine, quello che lascia spazio a desideri realizzabili e sempre nuovi, quello in cui il professionista può sbagliare. La scienza fa dell’errore un elemento essenziale della propria costituzione, l’errore fa parte del rapporto dell’uomo con il reale: esso è dunque fondamentale per conoscere il mondo e misurare se stessi. Libertà di sapere. Libertà di sbagliare. Possibilità di correggere.

C’è un’ultima cosa che vorrei aggiungere e che alimenta ancora una volta la nostra conversazione. Se il sapere è libertà e la letteratura è a suo modo sapere, nella letteratura deve esserci un qualche esercizio della stessa libertà. Scrive Levi rivolgendosi a Faussone in uno degli ultimi racconti de La chiave a Stella:

Non è detto che l’aver trascorso più di trent’anni nel mestiere di cucire insieme lunghe molecole presumibilmente utili al prossimo, e nel mestiere parallelo di convincere il prossimo che le mie molecole gli erano effettivamente utili, non insegni nulla sul modo di cucire insieme parole e idee, o sulle proprietà speciali dei tuoi colleghi uomini (Levi 1978, pp. 148-9).

Di lì a poco la sua vita sarebbe cambiata. Abbandonando il mestiere di chimico, all’età di cinquantacinque anni, Levi avrebbe imboccato definitivamente l’altra strada, quella del narratore di storie.

BIBLIOGRAFIA

Dante Alighieri, Divina Commedia, Purgatorio.

Pierpaolo Antonello, La materia, la mano, l’esperimento: il centauro Primo Levi, risorsa online, Cambridge University, http://www.mml.cam.ac.uk/italian/courses/handouts/Levi.pdf

Primo Levi, La chiave a stella, Torino, Einaudi 1978.

Primo Levi, La ricerca delle radici, Torino, Einaudi 1981.

Primo Levi, Il sistema periodico, Torino, Einaudi 1975.

Primo Levi, Il sistema periodico, Torino, Einaudi 2005.

Primo Levi, Ranocchi sulla luna e altri animali, Torino, Einaudi 2014.

Thomas Mann, Le storie di Giacobbe, Milano, Mondadori 1937.

Herman Melville, «Moby Dick», o la balena, Torino, Frassinelli 1950.

Anthony Rudolf, At an Uncertain Hour. Primo Levi’s War Against Oblivion, Londra, Menard Press 1990.

Roger Vercel, Tempesta, Roma, Nutrimenti 2013.

[1] La prima edizione di Se questo e un uomo (1947)conta 2500 copie per conto dell’editore De Silva e grazie all’intervento di Franco Antonicelli. Lo scritto è ben accolto dalla critica, ma lo scarso successo di vendita delude lo scrittore che considera chiuso il suo compito di scrittore-testimone. Levi ripropone il volume a Einaudi solo nel 1956, dopo lo straordinario successo di una mostra sulla deportazione a Torino. L’editore torinese decide di pubblicarlo della collana «Saggi». Da allora non cesserà di essere ristampato e tradotto.

[2] Einaudi pubblica La tregua nel 1963. Lo stesso anno il volume vince la prima edizione del Premio Campiello.

[3] Primo Levi viene internato nel campo di concentramento di Carpi-Fossoli il 13 dicembre 1943 all’età di 24 anni. A febbraio il campo viene preso in gestione dai tedeschi i quali decidono di deportare lui e altri prigionieri italiani ad Auschwitz.

[4] Libertino Faussone detto Tino è il protagonista della serie di racconti-conversazione de La chiave a stella.

[5] Intervista di Philip Roth a Primo Levi è stata pubblicata il 26 e il 27 novembre 1986 su «La Stampa» che ne ha concesso la riproduzione in Levi2005.

[6] Sandro Delmastro è stato il primo caduto del Comando Militare Piemontese del Partito d’Azione.

***

L’articolo è parte di Ô Metis V, Invenzione