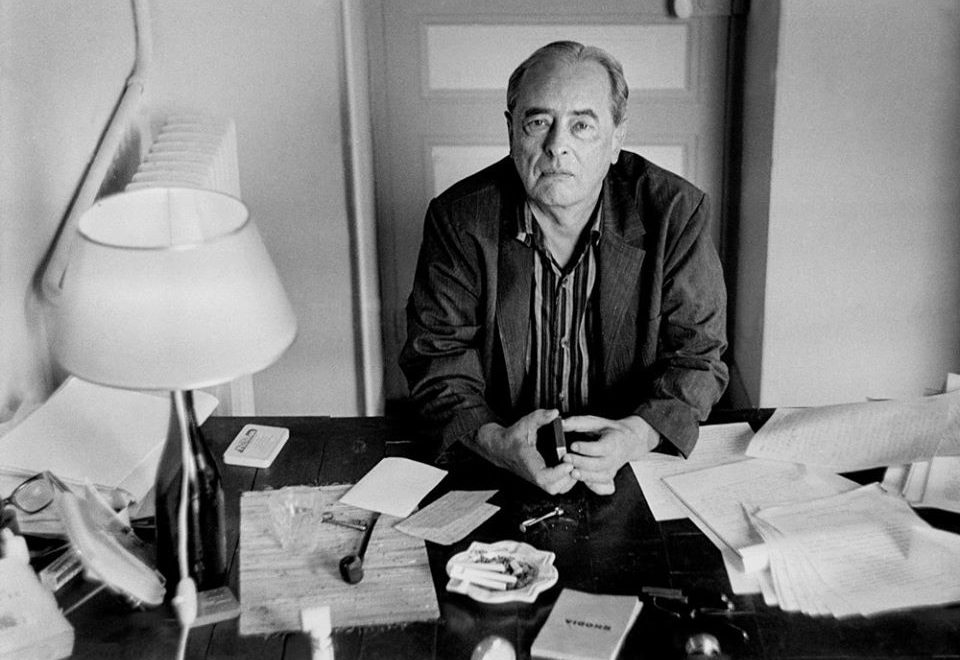

Maurice Blanchot, romancier et critique. Sa vie est entièrement vouée à la littérature et au silence qui lui est propre.

Frammento autobiografico.

L’ immaginario non esiste.

Blanchot, L’Espace Littéraire.

La vraie vie est absente.

Rimbaud, Vierge folle.

Maurice Blanchot (1907-2003) è sfuggente a qualsiasi tentativo teorico che voglia fornire un’immagine univoca d’autore, cioè dell’autore per l’autore (inteso come diretto creatore e “responsabile” dell’opera).

Le opere più importanti, e cioè La part du feu (1949), L’espace littèraire (1955), Le livre à venir (1959), L’entretien infini (1969), sono raccolte di articoli, sapientemente organizzate, provenienti dalle cronache tenute per «La Nouvelle Revue française» a partire dal 1953.

Compiuti gli studi letterari e filosofici tra l’università di Strasburgo e la Sorbona, il giovane Blanchot, definito dall’amico Levinàs “di un’estrema intelligenza, con un pensiero totalmente aristocratico”, ha intrapreso una attività di giornalista politico per giornali di estrema destra, e ha così iniziato a pubblicare i primi articoli di critica.

Pur riferendosi ad autori che non affronterà più nel corso della “carriera” (Rabelais, Descartes, Blake, Hoffmann, Jarry), in un vasto repertorio di materiale critico che va dalle poesie classiche ai romanzi contemporanei ai poeti surrealisti, lavora alla costruzione di uno stile e di una strategia interpretativa.

L’affinamento di un tentativo proto-dialettico, forse dialogico, così costituito, è anche un tentativo di incontro di due diverse concezioni o rappresentazioni della cultura e della letteratura egualmente presenti nell’opera blanchottiana: una si fonda su valori di ordine, solidità, chiarezza, l’altra è incentrata sull’oscurità, è commistione di paradosso e complessità; non si riesce a stabilire con certezza in che misura le due parti possano armonizzarsi.

L’arte poetica, secondo Blanchot, oscilla continuamente tra due caratteri: è “cosa, materia senza forma, elemento improntato al fondo oscuro della terra, ovvero l’incarnazione più completa” e, al contempo, un coup de dés di “distanza smisurata, presenza dileguantesi al di là di se stessa, ovvero lo spossessamento più assoluto”.

La sola condizione che il poeta, più o meno consapevole di questo rapporto, dovrà rispettare è “che il reale sul quale getta il suo sguardo diventi un modo di cogliere il mondo irreale della poesia”, tramite uno sforzo d’inumanità, alla ricerca di quanto gli è dissimile, con “una demenziale volontà d’orgoglio e di solitudine”.

Si tratta di una modalità di sopravvivenza che apre alla vera realtà dell’opera(re): un tentativo che possiede anzitutto come giustificazione essenziale la propria impossibilità.

Portando a compimento l’idea di una poesia che, servendosi del reale, afferma la propria estraneità, Blanchot giunge a una scrittura che ha come carattere costitutivo quello di negare la sostanza di quanto rappresenta.

L’obiettivo di tale sprezzatura (per usare un termine caro a una incerta tradizione) è, politicamente, una dolorosa (r)eversione del mondo possibile soltanto nella misura in cui l’opera riesce a porsi contro ciò che è destinata a diventare.

È questa l’unica forma valida di engagement per lo scrittore e l’unica concezione attuabile della letteratura: un continuo movimento di lotta.

All’inizio dell’Espace littéraire Blanchot dichiara: “apprendere qualcosa intorno all’arte è possibile allorquando si sperimenta ciò che la parola solitudine designa”. Siamo a una forma di solitudine che non solo è imposta dal testo, in un rapporto assoluto che pare non voler ammettere eccentriche (forse concentriche) deviazioni, ma è anche univoca e monotimbrica espressione di un linguaggio che pronuncia la sua sparizione.

Parallelamente, Blanchot non smette mai di riflettere sulla forma del rapporto esistente tra quella che definisce “esperienza interiore” (o “interiore necessità”) che (si) muove (verso) l’opera, e la vita.

Non a caso le opere commentate nell’Espace non sono solamente opere: ci riferiamo all’epistolario di Mallarmé e a I quaderni di Malte Laurids Brigge di Rilke, in cui emerge una perfetta corrispondenza tra due momenti, quello della scrittura, notturno, ineffabile, muto, e quello della vita, luminoso, ripetitivo, insignificante, la cui probabile somma non può produrre nulla che non sia nuova attesa o nuova, infinita, oscillazione. Questa oscillazione è indispensabile perché, in un percorso di avvicinamento all’opera pura e irraggiungibile, il rischio maggiore è il silenzio.

Forse nell’analisi dell’opera di Kafka, in particolare del diario, l’enucleazione di una simile dinamica avviene in maniera esaustiva.

Lo scrittore praghese pare mosso verso la scrittura da un qualcosa di intimo: è per lui impossibile concepirsi dentro lo spazio della vita – uno spazio occupato interamente dalla figura paterna, dotata di una sana propensione all’attività e alla conquista –, e la letteratura sembra l’unico modo, apparentemente, per contrastare questa schiacciante tendenza.

Non è possibile accedere allo spazio letterario per rimanervi; è però necessario, per sottrarsi alla legge paterna, lasciarsi avviluppare da questo movimento nella speranza di diventare scrittore e, al contempo, di raggiungere una salvezza immanente volgendosi a un luogo in cui compiere la propria impotenza.

Questa speranza porta Kafka a “oscillare pateticamente”, per dimorare nel mondo della vita e per sottrarsi alla legge mediante l’approfondimento del lavoro letterario.

Blanchot ravvede, qui, una perfetta coincidenza tra l’arte intesa a realizzarsi in modo identico alla morte, e l’autore che fino a quando vive, fino a quando respira, non può permettersi di contribuire all’originario desiderio di dispersione dell’opera e nell’opera. L’unico luogo in cui ciò è possibile senza essere dilaniati dai due spazi è il diario.

Tenere un diario significa resistere alla tentazione della notte, coltivare il tempo della scrittura che non andrà a confluire nell’insieme finale dell’opera (ma che rimarrà riflesso di chi scrive e in chi scrive) e, in ultima istanza, continuare a evitare che la legge paterna possa influire, ponendosi in un punto in cui si è vicini alla vita, dato il desiderio di scriverne, senza però viverla.

L’esercizio della scrittura quotidiana rivela così una ambiguità ulteriore. L’atto non può prodursi solo per gli altri, dato che lo spazio del diario è luogo intimo e, nello stesso modo, non può costituire il senso complessivo di un evento (o di una vita).

La ripetizione produce la scissione che rende il soggetto autore e spettatore di sé, che gli consente di non perdersi nella vuota circolarità dell’opera e nella coincidenza inattuabile con il puro vivere.