Col pretesto di affrontare quell’oggetto letterario sconosciuto e sconcertante che è il Pedro Páramo di Juan Rulfo, voglio dare sfogo a una serie di pensieri, che da qualche tempo mi ossessionano, nella forma di ipotesi narratologiche.

Prima di tutto, devo affermare che non rivendico l’opposizione realtà-finzione, opposizione che persino i più fini critici di Borges utilizzano incessantemente. In un certo senso, infatti, uno potrebbe considerare la realtà realizzata dall’occhio umano come la più sofisticata delle finzioni. Al contrario, per parlare qui di Pedro Páramo, voglio usare un modello oppositivo diverso (modello, dico: sia chiaro fin dall’inizio il carattere non definitivo, ipotetico, tendente all’unione più che al disaccordo, di ogni opposizione).

Questo modello, non certo l’unico possibile, né tantomeno l’unico che utilizzerò, ha a che vedere con due maniere della rappresentazione letteraria: la prima fa capo al realismo e il suo fondamento filosofico è, da che mondo è mondo, la mimesi o verosimiglianza, e nella seconda metà del XIX secolo trova una sistemazione teorica nelle correnti del realismo francese e del verismo italiano – tale maniera, specialmente in Italia, col peso e il successo del cinema del dopoguerra, diventa oggi una sorta di mantra inaggirabile, un totem metodologico maneggiato come il feticcio della verità – ma divago e non dovrei: tale maniera, dicevo, uno potrebbe definirla newtoniana (nel senso della fisica classica).

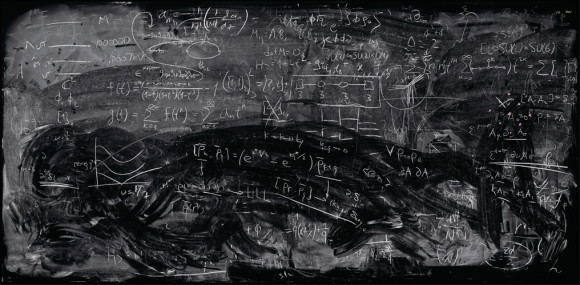

L’altra maniera, in generale, tenderebbe a mettere insieme tutto ciò che eccede o travalica le mura (alte e lisce e a tratti insuperabili) del realismo. L’insieme, infatti, l’imbuto, è piuttosto largo: Borges, ad esempio, definisce i suoi racconti letteratura fantastica; Ricardo Piglia, uno dei più acuti lettori di Borges, corregge il tiro e dice: finzione speculativa o letteratura non-empirica. Ma quello di cui si tratta qui ha un nome più preciso: è quella letteratura che mette in scena cose che, per la loro stessa natura (o, per estensione, per il modo in cui sono disposte insieme e raccontate, scritte) sembrano mettere in discussione le leggi del mondo umano, newtoniano: quelle rappresentazioni i cui eventi accadono sfidando i principi della continuità della materia, della causalità spazio-temporale, della possibilità della definizione e della misurazione. In un certo senso, si potrebbe definire questa maniera quantistica (nel senso della scienza del mondo microscopico, la meccanica quantistica).

Chiarite le premesse – le maniere – mi viene da dire, per cominciare, che Pedro Páramo è un libro scritto quantisticamente a partire da una tradizione tematica fortemente realista (certi temi di carattere sociale: la povertà, la campagna e il deserto, la rilettura della rivoluzione messicana, la scala sociale e il sopruso, la roba per dirla con Verga). La cosa, è chiaro, si fa complicata fin dai primi passi. Cos’è infatti che accade nel libro di Rulfo che giustifica la sua categorizzazione nella maniera quantistica? La risposta è semplice: è la comunicazione tra il passato e il presente; e questa comunicazione, questo passaggio discontinuo e sporadico eppure efficiente, avviene attraverso le voci, i mormorii, dei morti.

Il testo prima di tutto. Juan Preciado (narratore in prima persona) è un uomo che, non sapendo niente, spinto dalle parole di una donna appena morta (sua madre), si mette sulle tracce di suo padre, Pedro Páramo – uomo ricco, pieno di roba: tutta la terra intorno a Comala è sua. Per questo, per fargli pagare «l’abbandono a cui ci ha costretto e in cui ci ha tenuto», e chiedere indietro quanto gli spetta, Juan Preciado comincia a scavare nel passato. Ed è questo il trucco, lo svincolo: l’atto di scavare nel passato scoperchia la morte, le anime in pena dei morti di Comala e della Mezza Luna. Di più: nell’atto di scoperchiarli, Juan Preciado genera una seconda voce narrante, in terza persona, e lui stesso comincia una lenta eclissi, fino a scomparire:

– Vuoi farmi credere che sei morto per soffocamento, Juan Preciado? Ti ho trovato io, in piazza, molto lontano dalla casa di Donis, e vicino a me c’era anche lui: diceva che stavi facendo il morto. […]

– Hai ragione, Dorotea. Mi hanno ammazzato i mormorii.

Il mormorio uccide il narratore per prenderne il posto: da questo omicidio si genera (viene fuori) la voce del morto per eccellenza, la morte fatta presenza (e soggetto parlante).

Si potrebbe opinare che la figura dell’anima in pena non sia molto quantistica – e nemmeno newtoniana, per dirla tutta; piuttosto tolemaica. E la cosa sarebbe giusta, giustificata. Tuttavia, Rulfo scrive dall’interno di una tradizione fortemente caratterizzata, in cui la vergine, l’anima, l’inferno e il rosario sono elementi contestuali necessari, puri vettori. Così, attraverso una sintassi maniacale (si dice che l’intreccio delle voci narranti del Pedro Paramo, disposto secondo una logica frammentaria decrescente, sia stata divina opera del caso, o del vento che mise insieme foglio sparso su foglio sparso), la rappresentazione si stacca dalla sua variante classica, newtoniana, devia da quella maniera – un salto che non è né verosimile né fantastico, un salto impossibile eppure necessario e palpabile; e la rappresentazione religiosa, è ancora più chiaro ora, non è altro che un mezzo, un trampolino. Il risultato di questo metodo è non solo una voce più forte, ma una voce del passato e del ricordo del tutto indipendente dal presente. Come dire: non c’è un soggetto che ricordi, né propriamente un narratore onnisciente ed esterno che parli. Quella che parla è la somma delle voci morte – una voce la cui chimica e la cui posizione è impensabile, impossibile in un’ottica newtoniana.

Di nuovo al testo. Juan Preciado, dicevamo, torna al villaggio di Comala e non vi trova che morti e voci di morti. Da queste voci debolissime (piano soffiato come l’alito di una notte di fuoco, avrebbe appuntato Erik Satie sul pentagramma tra le note di dinamica) si genera, si rappresenta, la storia che Rulfo vuol fare venire fuori, nel modo quantistico in cui vuole farla venire fuori: la storia di Pedro Páramo e di un passato che parla con una voce impossibile, che viene fuori da un luogo impossibile. Ci sono dunque due storie.

Si apre, qui, un altro buco – una voragine a tutto dire. Il dualismo newtoniano-quantistico non è l’unico modello oppositivo che intendo usare per spiegare il procedimento narrativo alla base del Pedro Páramo; ce n’è un altro, infatti, che fa al caso nostro, ed è quello che vede in opposizione le forme letterarie, e più precisamente narrative, brevi e quelle lunghe – più specificamente, la forma racconto e la forma romanzo, secondo una tradizione estremamente ricca, tanto negli autori che si sono cimentati con entrambe (Cortázar, ad esempio, il cui carteggio di fine anni ’50, dell’epoca della prima stesura del progetto Rayuela, è ricco di spunti in questo senso), quanto in quelli che invece si sono concentrati su una soltanto delle due, e hanno riflettuto sull’altra per opposizione o per esperienza di lettura piuttosto che di scrittura (Borges resta uno dei casi più illustri in questo senso). Eccoci: non perda fiducia chi vede in questo passaggio da un modello all’altro una pecca del metodo. Di fatto, se pure è vero che i due modelli non si negano a vicenda, niente ci dice che possano integrarsi facilmente. Abituiamoci, allora, a procedere a scatti e per salti, per gesti discontinui. L’illusione di chiudere il cerchio resti nelle nostre tasche come il ricordo affettuoso di una superstizione; ci guidi sola la metonimia davanti, dea crudele e succosa.

La forma breve e la forma lunga (estesa, d’ora in poi, nonostante l’imprecisione, per evitare ogni inutile richiamo fallico). La più grande difficoltà nell’integrare questo modello dualistico con quello utilizzato in precedenza risiede nel fatto che non esiste una relazione biunivoca tra le categorie dei due modelli – ma torneremo su questo punto, nello specifico, più avanti. Dicevamo che nel Pedro Páramo ci sono due storie – teniamo a mente questa affermazione, poiché rappresenta il punto di passaggio, o svincolo, da un modello oppositivo all’altro. Ricardo Piglia, infatti, in «Tesis sobre el cuento» suggerisce che un racconto (e con ciò intende il racconto nella sua forma moderna, canonizzata a partire da I delitti della Rue Morgue di Poe) si fa sempre di due storie: una segreta e una enunciata – che dunque questa biforcazione rappresenta l’essenza del racconto moderno. In questo senso, la progressione, il cammino (per non usare la parola Storia che confonderebbe tanto il lettore quanto me, a questo punto) del racconto moderno diventerebbe il resoconto del come e del perché le relazioni tra storia segreta e storia enunciata cambino nel tempo (e nello spazio).

Una domanda, a questo punto, è lecita: cosa c’entra Pedro Páramo con le forme brevi? Solo da un punto di vista editoriale è possibile affermare Pedro Páramo sia un romanzo. Da ogni altro punto vista (e soprattutto da quello narratologico) invece è ciò che si può definire romanzo breve o nouvelle – una forma breve, in definitiva.

Facciamo un altro passo contiguo. Poe definisce il racconto come quella forma letteraria che, dal punto di vista della lettura, si caratterizza come un’unità di fruizione indivisibile: un testo che il lettore legge per intero senza interruzioni. Non importa, qui, che tale definizione fosse specialmente valida a inizio XIX secolo e che ora non lo sia se non in parte (e in una parte quasi del tutto irrilevante); ciò che conta, ora, è il passo ulteriore che tale figura ci permette: qual è, infatti, l’unità di fruizione indivisibile per eccellenza lungo tutto il XX secolo (fino a oggi, con alterazione più materiale che formale) se non il film, il lungometraggio (non certo l’episodio della serie televisiva, sulla cui fenomenologia rimando a Teleshakespeare di Jorge Carrión).

Torniamo al testo, e lasciamo la metonimia svolgersi libera. La mia esperienza di lettore del Pedro Páramo mi ha visto collegare, al primo punto d’incrocio nel romanzo in cui certa logica quantistica emergeva in modo sconcertante, il testo di Rulfo a tre lungometraggi di Lynch: Strade Perdute (il più imperfetto della lista), Mulholland Drive (il più conchiuso e perfetto, nonostante le condizioni materiali decisamente precarie in cui fu portato a termine) e infine Inland Empire (il più estremo, e nonostante tutto il più vicino all’opera in questione per il meccanismo a scatola cinese del mormorio, della voce morta, che ne apre un’altra, e un’altra ancora). La natura di questo collegamento, all’inizio, è stata del tutto improvvisata, e provocata, come lettore/fruitore, da una prima, intransigente, sconvolta e immediata reazione newtoniana: non solo “com’è possibile che accada tutto ciò, in quest’opera?” ma soprattutto “come fa l’impossibile rappresentato in quest’opera a mutarsi d’un colpo semplicemente in probabile?” Come fa ciò che sfida, come tale, la coscienza newtoniana, realista e mimetica, a perforarla e persuaderla, a rendersi accettabile oltre la comprensibilità? C’è infatti un argomento che non abbiamo ancora toccato – ed è un argomento essenziale: è la traccia emotiva, lo strascico che un’opera è in grado di lasciare sul fruitore al di là dell’interpretazione razionale che quest’ultimo riesce (o non riesce) a fare dell’opera in questione. Non si parla, qui, del gusto e della soggettività del fruitore – ma del fatto che un’opera riesca a trasmettere un messaggio forte senza che il fruitore l’abbia capita. Quando uno spettatore, alla fine di Mulholland Drive, comincia a chiedersi cosa sia accaduto esattamente, come abbia potuto prodursi questo scambio, questa inversione, questa dannata confusione intersoggettiva – a quel punto, provvidenziale, arriva la colonna sonora di chiusura, un tema d’amore perduto, e tutto è chiaro. Cioè niente è chiaro, e nonostante questo (o probabilmente proprio per questo) riesce a attraversare, percuotendolo, il cranio del fruitore.

Non c’è dubbio, dal mio punto di vista, che la logica newtoniana, in letteratura così come nella scienza, resti ingiustamente sopravvalutata. Di fatto, l’emergenza nel mondo della scienza, da ormai un secolo a questa parte, della meccanica quantistica come disciplina rigorosa in termini metodologici, ha del tutto sdoganato il fatto che il mondo microscopico, il mondo delle particelle subatomiche ed elementari, si comporti in un modo che il mondo macroscopico (la maniera newtoniana, l’occhio umano, in ultima analisi) rigetta completamente – che nel mondo dell’infinitamente piccolo vigano delle regole che, nel mondo macroscopico umano, sono assurde, impossibili, inverosimili. Proprio qui, di fatto, si nasconde un elemento che fa della letteratura una disciplina unica: nella dimensione scientifica le leggi del mondo microscopico, i suoi comportamenti inverosimili, scompaiono nel mondo macroscopico, schiacciati dal peso, dalla grandezza di quest’ultimo; in letteratura, al contrario, queste leggi inverosimili (la discontinuità della materia, si diceva, l’impossibilità della misurazione e della definizione, la non-causalità spazio-temporale se non addirittura l’irrilevanza tout court del tempo come variabile o categoria fondamentale dell’estetica) non solo hanno la capacità di perpetrarsi nel mondo macroscopico (l’occhio e il cervello del lettore), ma lo fanno in modo da lasciare una traccia forte e, in qualche modo, incomprensibile allo stesso tempo.

Il succo di questo lungo intervento, dunque, è duplice. Da un lato, quasi come una tautologia, mi viene da dire che le opere costruite alla maniera quantistica (come Pedro Páramo, Inland Empire e Il Castello di Kafka) non direbbero ciò che dicono se fossero costruite alla maniera newtoniana – ovvero che ciò che dicono non è riconducibile a una definizione non-contraddittoria; e il messaggio, l’impatto che ne viene fuori, sprigiona una forza capace, con un solo libro, di mettere in discussione l’operato millenario della specie umana (tutte le sottospecie considerate). In questo senso, Rulfo si pone, insieme a Kafka (e molto più che Joyce) come un precursore e un modello della maniera quantistica (non a caso aggiungerei, come una postilla doverosa ma prosaica, che Rulfo è indicato come padre putativo dagli autori latinoamericani del realismo magico, il cui capofila è Gabriel Garcia Marquez, uno scrittore che, pare, abbia imparato a scrivere dopo aver letto Pedro Páramo). In questo senso, bisogna forse aggiungere che il cervello umano, insieme con i sistemi nervosi, non andrebbe studiato come un insieme macroscopico.

D’altra parte Piglia, in «Tesis sobre el cuento» sembra indicare che la traiettoria naturale del racconto nella sua forma compiuta (il racconto moderno, come detto sopra) tenda a ciò che qui si definisce maniera quantistica come a una meta. Diffidiamo delle teleologie. Di fatto, ho già detto sopra che non c’è, tra le categorie dei due modelli, alcuna corrispondenza biunivoca (non è detto, in altre parole, che la forma breve corrisponda alla maniera quantistica, mentre la forma estesa a quella newtoniana) – consideriamo questo limite come tale, come un punto di demarcazione positiva, una barriera da superare.

Chiediamo allora: come può una forma, sia essa breve o estesa, riuscire a superare le mura – alte e lisce, se non a tratti insuperabili – del realismo newtoniano? Come si scrive alla maniera quantistica?

Non è semplice rispondere a questioni del genere. La difficoltà principale consiste nel dare un nome preciso al meccanismo, allo stratagemma che definisce un’opera nel suo costruirsi e venire fuori: non solo un’opera letteraria, dunque, ma qualunque opera; per questo, la categoria o figura della finzione risulta riduttiva e fuorviante. Chiediamo dunque ai greci antichi e a Heidegger una breve intercessione e chiamiamo questo meccanismo tecnica (se non artificio o fabbricazione).

Torniamo solo per un momento alla definizione – orientativa e funzionale – di Poe: la forma breve (il racconto, il film, il romanzo breve) come una sorta di unità di fruizione indipendente. In questo senso, la forma breve, in generale, ha probabilmente un unico modo di accedere alla maniera quantistica e ai suoi esplosivi, impossibili effetti, ed è quello di cercare in ogni modo di nascondere la tecnica, l’artificio e la fabbricazione di base; ancora più precisamente, nascondere l’artificio per non interrompere la fruizione, evitare che il fruitore si chieda, interrompendo il getto, cosa mai stia accadendo in questo testo: con questa domanda infatti, con questa interruzione, il fruitore/lettore frantuma l’opera, impedendole di raggiungere quel luogo o stato della materia in cui l’impossibile diventa probabile. In altre parole, la forma breve dovrebbe agire come un’unità conchiusa, coesa e aggressiva, per trasportare, veicolare l’impossibile come una certezza (non è detto, va da sé, che un tale nascondimento non possa dare luogo a forme brevi di maniera newtoniana).

Dall’altro lato dello spettro, la forma estesa (il romanzo nello specifico, in particolare quella forma romanzo introdotta per la prima volta a principio del XX secolo: il romanzo-fiume, il romanzo-tutto o mondo, ogni declinazione aperta della forma-romanzo) ha un modo del tutto opposto di accedere a quel luogo: per farlo, deve istigare in ogni momento il lettore a interrompere, frantumare, svelare la tecnica, l’artificio alla base dell’opera, svelando il carattere ambiguo, biforcato e circolare di ogni fondazione (un’attitudine o metodo del genere, inaugurato dal Quijote, ha come risultato, quasi inesorabilmente, un’opera alla maniera quantistica, o meglio ancora un’opera che si pone come la disgregazione della maniera newtoniana, un tumore nel suo organismo).

Ecco: mi occorre proprio ora, alla fine, una migliore definizione per la coppia forma breve-forma estesa, ed è forma chiusa-forma aperta; così come mi occorre, come un lapsus, il fatto che lungo tutto il percorso non si sono fatti se non sporadici cenni al perché uno debba volere una forma piuttosto che l’altra, che viene poi a essere il perché della letteratura, il suo ruolo nel mondo umano. Ma entrambe le cose richiedono un altro spazio per essere sviscerate.

Questo è tutto, in definitiva, il mio contributo allo stato dell’arte, il resoconto delle mie ossessioni – le quali, lo ammetto fin da subito e senza vergogna, sono figlie illegittime della parte sesta di Al di là del bene e del male, «Noi dotti», di Friedrich Wilhelm Nietzsche.

***

Questo articolo è apparso nel terzo numero di Ô Metis III Raggiro/Ritorno e su Il Pickwick.