“Ti vedi, ti vedi vederti, ti guardi guardarti”.

(Georges Perec, Un uomo che dorme)

La lettera sarebbe arrivata prima o poi, era solo questione di tempo.

Passavano gli anni e ogni tanto il pensiero tornava là, una persistenza nella memoria o una cambiale a lunga scadenza.

Diciassette anni da quando papà è stato sepolto nel cimitero del paese.

Molto tempo, se ci penso: è la vita di un ragazzo.

Oppure poco, volato via senza gloria, con i cambi di ragioni e stagioni, invecchiando quei sopravvissuti che siamo noi, sotto questo cielo che tutto consuma.

Intanto la tomba stava là, una coltre di terra pesantissima; già, quando mai la terra è lieve e se anche lo fosse, cosa cambierebbe per chi sta due metri là sotto? Lui era al riparo, sotto quella brulicante massa riarsa oppure bagnata di pioggia, uno stato di quiete che prima o poi sarebbe terminato, perché a questo mondo nulla resta mai al suo posto. Tutto cambia, anche nei cimiteri, dove lo spazio è poco, i morti sono tanti e la memoria è labile, le generazioni si perdono nel ricordo, come anime senza corpi. Solo qualche illuso pensa ai morti come ombre che aleggiano su di noi o ci aspettano nell’aldilà.

La lettera è arrivata, era quello che mi aspettavo. Un avviso di sfratto, papà deve uscire di là per finire in un posto più piccolo, una celletta privata, o più grande, l’ossario comune. Dopo quei tanti anni il campo dove crescono le croci si rinnova, si scopron le tombe, si levano i morti. La terra che si è mangiata i nostri cari deve riposarsi, come nel rituale contadino, la rotazione dei campi e il maggese, oggi frumento, domani erba medica.

Estumulazione con successiva apertura del feretro per la riduzione dei resti ossei in cassetta ossario. Il burocratese rende tutto così tecnico e formale, guai a scrivere chiaro ma tanto lo sanno tutti che la natura fa il suo lavoro: corrompe, sfalda, mescola, sbriciola e dissolve.

Cosa sarà rimasto di quello che era mio padre? Come si affronta una cosa come questa? Perché dovrò pure andarci ad assistere, no? Come si fa a non andarci? Voglio e devo andarci.

Quando muoio mettetemi sotto terra e dimenticatevi di me, diceva ogni tanto papà con quell’incrollabile umiltà formatasi nella sua travagliata vita. Dimenticarci di te, e come potremmo? Ricordo quando ti calarono laggiù in fondo, come volevi, e quei colpi sordi delle zolle sul coperchio della bara, un rumore che diceva addio per sempre. Gli facemmo una tomba semplice, niente fronzoli, una cornice in marmo e una piccola lapide, con l’immagine e il nome. Mia madre fece fatica a scegliere una bella foto di lui anziano. Ne trovò solo una, un po’ sfocata: mio padre a fianco di un parente, che venne abilmente cancellato dal fotografo.

Perché non ci mettiamo una foto di quando era giovane? Ce ne sono alcune davvero belle, le proposi.

No, non si fa così, rispose categorica, se muori giovane metti la foto da giovane, se muori vecchio la foto da vecchio. Mia madre è sempre stata della scuola di Boskov anche prima di Boskov.

Il culto dei morti non fa per me. L’incombenza di accompagnare la mamma al camposanto in tutti questi anni se l’è beccata mio fratello. E l’ha sempre svolta con paziente diligenza. Lisciare la ghiaia, cambiare i fiori o annaffiarli e togliere le erbacce. L’arte della manutenzione della tomba, cose così e poi chi frequenta i cimiteri sa bene che non è una mera e triste questione privata, perché c’è l’aspetto sociale: il novanta per cento dei visitatori abituali è composto da vedove incarognite dalla vita e dalla morte. Ci fu un periodo in cui la mamma stette male, bisognò assisterla e nel frattempo la tomba di papà non ebbe la manutenzione che meritava. Prontamente, con labirintici passaparola, dal cartello delle nazivedove giunsero severe critiche su tale vergognosa trasandatezza.

Non è una brava vedova, non rispetta il marito, pensa che ha lasciato seccare i fiori, sta crescendo l’erba, così tutta la zona si riempirà di bestie.

Mamma ci rimase malissimo, lei che ha sempre tenuto in gran considerazione l’opinione della gente, ma si riprese presto e la tomba di papà ritornò conforme alla gloria.

Tornando alla lettera, un’impresa appaltatrice per conto del Comune avrebbe provveduto a scavare la tomba di papà, oltre a tutte le altre del campo, nel giro di alcune settimane. Ci avrebbero avvisati del giorno e dell’ora precisa. In quel periodo noi familiari avremmo dovuto decidere cosa fare dei resti mortali e se assistere all’operazione. Le opzioni erano due: mescolarli a tutti gli altri nell’ossario comune o metterli in una celletta. Scegliemmo quest’ultima, e scegliemmo di assistere, io e mio fratello, mamma non volle venire.

Qualche tempo dopo arrivò la telefonata per comunicarci l’ora e il giorno: le nove e trenta di venerdì prossimo.

Oggi.

Le nove e venti, mio fratello mi telefona, mi fermo e rispondo.

Ciao, dimmi!

Guarda che qui stanno iniziando a scavare, dove sei?

Ma che cazzo, non è ancora ora! Sono in scooter, qui vicino, sto arrivando.

Si sappia che in Italia tutto è in ritardo ma le tombe le scavano in anticipo.

Nove e trenta, parcheggio all’ingresso del cimitero e mentre mi tolgo il casco avverto il tipico rumore di una macchina operatrice, all’interno. Mi precipito su per le scale e arrivo al campo, una distesa di buche sommariamente ricoperte; si vede che nei giorni scorsi hanno già tolto tutti meno mio padre, che sta laggiù in fondo. Mio fratello mi fa un cenno, è affacciato dal portico dei loculi, sopraelevato dalla spianata di circa due metri; subito sotto stanno scavando nello spazio della tomba di papà. Salgo fin lassù, saluto mio fratello e mi affaccio per vedere.

Di sotto gli operai si accorgono di me, rivolgo loro un cenno di saluto, rispondono con un cenno e continuano.

Hanno iniziato da poco, dove prima stava la lapide ora c’è una buco, non profondo, accanto poca terra di riporto. Più lontano, accatastati, noto i resti del marmo e la foto incorniciata. Tre persone lavorano sotto i nostri occhi e osservandoli si intuiscono gerarchie e compiti. C’è quello che chiamo il Ruspa, un ragazzone corpulento in tuta da ginnastica nera. Siede quasi incastrato su un mini escavatore: lui scava e basta, la benna è poco più grande di un secchio, con delicatezza la affonda nella terra, la solleva piegandola su se stessa e con uno scatto brusco ruota l’intero mezzo di novanta gradi, rovesciando poi il contenuto della benna nel mucchio di terra già scavata. Manovre che esegue sempre uguali, con lenta maestria, il volto abulico.

Poi c’è Trovarobe, sopra i vestiti porta una tuta bianca monouso e poi guanti e mascherina; sembra uno della Scientifica, ha un grande sacco blu di plastica pesante appoggiato sulla spalla, smartphone in mano, sta chattando. È l’addetto alla raccolta dei rifiuti cimiteriali: pezzi di bara, resti di vestiti e qualsiasi cosa si trovi nella fossa che non sia il cadavere.

In ultimo c’è Gregario, lo chiamo così quel giovane dall’aria stanca e il volto duro e pensieroso, perché si vede subito che è l’ultima ruota del carro, quello che fa il lavoro sporco.

La benna asporta cucchiaiate di terra, la fossa comincia a farsi profonda ma non si vede ancora nulla, a parte un leggero contorno, la linea della cassa ma solo quella e dentro solo terra. Comincio a pensare, a sperare che non ci sia più nulla, nessuna traccia dello sfacelo fisico che diventa una persona dopo la morte. Una mera illusione? Forse no, forse chimica e fisica possono in pochi anni scomporre completamente un corpo umano, destinato comunque a sparire nel tempo e nello spazio. Siamo fatti per il sessantacinque per cento d’acqua, se cominciamo a togliere quei quaranta litri circa che si infiltreranno nel terreno o evaporeranno, ci mettiamo i vermi e i batteri, il sole e la pioggia, cosa resterà infine?

Forse non c’è rimasto più niente, dico a mio fratello con voce speranzosa.

Lui annuisce e resta indietro, lontano dal ballatoio e dalla vista, non guarda, spera solo che questa cosa finisca presto.

Gli strati della fossa sono compatti, uniformi, pareti argillose, per quel che so di geologia. Mi sembra di aver letto da qualche parte che l’argilla conservi i corpi, in pratica mummificandoli. Cristo santo, speriamo di no.

Ora la situazione improvvisamente cambia. La benna, nel sollevarsi dall’interno del fosso, ha un tremito, uno scossone, forzando la leva, c’è qualcosa che ostacola la manovra, all’improvviso risale e insieme alla terra smossa cominciano a uscire fuori pezzi di legno scuro, la sagoma della cassa che spunta. Il coperchio non c’è più, tutto è sconvolto là sotto, probabilmente a causa della pressione del terreno.

Gregario alza la mano e fa segno al Ruspa di fermarsi, poi si china e raccoglie una croce sagomata, era sopra il coperchio della bara, non ricordavo neppure che ce l’avessero messa. Trovarobe arriva pronto con il sacco aperto e la croce finisce lì dentro, il primo rifiuto speciale della mattina. Il Ruspa spegne il mezzo e scende, si accende una sigaretta e si allontana per telefonare, il suo compito è finito. Gregario continua a mano, con picco e pala, mentre Trovarobe sta più indietro, con il sacco in mano.

Il lavoro procede con lentezza. In piedi, le mani strette sul corrimano della ringhiera, fisso la buca che si va approfondendo. Non mi piace stare lì ma voglio accertarmi che il lavoro sia fatto bene e poi questa è l’ultima volta che vedo mio padre o quel che ne resta, perché ora sappiamo che c’è e sta per tornare alla luce. Mio fratello adotta un altro comportamento: sta vicino a me oppure va avanti e indietro nel corridoio ma non guarda verso la tomba, è inquieto, osserva distrattamente le lapidi dei loculi retrostanti, ogni tanto leggendo un nome, annuendo, lo conoscevo, questo, anche quest’altro, certo, in un paese piccolo conosci tutti. È il suo modo di far passare questo impegno che ci tiene qui, tutti e due inchiodati in questo punto specifico lontano dal resto del mondo, una bolla temporanea in cui nulla della nostra vita passata e futura ha un particolare senso.

Ogni tanto Gregario si volta e incrocia il mio sguardo. Controlla se lo controllo. Io lo guardo, gli faccio un cenno col capo, per dire vai avanti. Che lavoro di merda fa questo ragazzo, intanto penso. I suoi gesti sono delicati, si muove quasi al rallentatore, con un rispetto che commuove. Forse quando vuota le fosse senza parenti intorno lavora in modo più sbrigativo ma ora no, ci siamo noi e ci mette riguardo. È vestito con un paio di jeans, una maglietta e un maglioncino, probabilmente sono i panni con cui è venuto e con cui ritornerà a casa. Affonda le mani nella terra, senza guanti e mascherina, e poi si accende anche una sigaretta. Non gli hanno dato neppure il vestiario da lavoro, probabilmente è un artigiano pagato a forfait dall’appaltatore.

Ci siamo, è solo questione di minuti, la terra sta perdendo la maggioranza assoluta e si intravedono molti pezzi di legno scuro e tante strisce lucide di colore chiaro. Sono lunghissime, stelle filanti di raso bianco, Gregario fa molta fatica a strapparle alla terra, cerca di appallottolarle insieme, il vento leggero gliele fa fluttuare tra le mani rendendo la scena onirica. È il rivestimento interno della cassa, in tutti questi anni la terra è riuscita solo a sfilacciarlo, senza scomporlo. Un osso duro, il nylon.

La pesca continua, ancora spezzoni di bara e qualche filamento, poi vedo Gregario con un lungo osso in mano, che impugna come un martello. Soltanto un femore può essere così lungo; eccolo, il primo pezzo di papà, che viene posato in un nuovo mucchietto a parte, quello dei resti umani. Non ci sono più dubbi, ormai: è lì, c’è ancora, in quel miscuglio di detriti e terra, e sta uscendo.

All’improvviso dal vialetto spunta una donna di circa quarant’anni, biondotinta e trucco pesante, sta urlando a sua madre di venire subito via di lì. Di lì dove? Sta guardando me e mio fratello, non capiamo, ci voltiamo: una signora anziana sta aggiustando i fiori di un loculo, dietro di noi. Non ci eravamo accorti del suo arrivo. Intanto quella esagitata, la faccia come una maschera greca, continua con le sue urla scomposte: Vieni via di lì! Mamma, ti ho detto di venir via di lì!

Sembra seriamente preoccupata, forse pensa che i morti siano infettivi o che sua madre rischi di essere assalita da uno zombie. Non abbia paura, signora, le direi ma lascio perdere, c’è solo mio padre qua, non ha mai fatto del male da vivo, figuriamoci da morto; stia tranquilla, tutto il dolore del mondo è qui. Intanto la vecchia, posizionati i fiori, se ne va via, incurante di noi, degli zombie e di sua figlia.

Escono altre ossa più piccole, non le riconosco. Sono scure, di un marrone opaco, come corteccia d’albero e chissà perché mi vengono in mente tutti quei quei film dell’orrore in cui sbucano dalle tombe scheletri tutti interi e bianchi come dentifricio. Intanto Gregario tira su con le mani un indumento, quasi per stenderlo su un filo immaginario: è una maglia di lana a maniche lunghe, terrosa e sporca, che ripiega e butta nel sacco di Trovarobe.

Spunta il cranio, lo vedo. Scuro, come un vaso di argilla danneggiato. Mi sembra piccolo, privo della mandibola, solo due buchi neri e una calotta. Che tenerezza e che tristezza. Tutto lì quello che sei diventato, povero papà. Hai subito guerre, privazioni e fatiche e di tutto questo non resta nulla. Non ti aspetta più niente. Possono venire la notte, il giorno dopo e poi ancora la notte, per te non cambierebbe nulla. Hai smesso di parlare da molto tempo ormai e dove sono finite le milioni di parole che hai pronunciato? Per te niente è accaduto e niente accadrà più.

Gregario raccoglie il piccolo cranio con due mani intorno, come fosse uno scrigno, e lo posa in cima al mucchietto, mentre mi sento uno sbotto di pianto, di quelli che arrivano dal profondo, fanno vibrare le tempie e producono quei singhiozzi che non riesci proprio a fermare. Mi era accaduto anche al funerale, ero riuscito a stare composto quasi fino alla fine, fino a quando ho visto la faccia contrita di un amico che mi veniva incontro e allora il controllo è franato miserevolmente.

Ci sono ancora altre ossa, alcune piccole, forse falangi, e un pezzo di torace con le costole che sembrano rametti di una fascina. Tutto lì, pare non ci sia altro, il resto si è sciolto nel mondo. Ora che lo vedo non riesco a percepire nulla che non sia una enorme tristezza, non ci sono presenze o anime sospese, come il sussurro di un caro estinto che solo un orecchio finissimo potrebbe percepire.

Ha raccolto tutto, dico a mio fratello, è quasi finita.

Nostro padre, un mucchietto scomposto, resta all’aria e alla luce solo per pochi minuti, perché Gregario lo raccoglie e lo ripone in una semplice scatola di latta delle dimensioni di un trolley da bagaglio a mano: la cassetta ossario.

Non siamo mica sentimentali noi, forse siamo solo distratti, perché si potrebbero lasciare ancora un po’ le spoglie di nostro padre all’aria aperta, a scaldarsi sotto questo strambo sole invernale, ma non ci sfiora neppure l’idea.

Nell’aria c’è ancora l’intenso odore del fumo di scarico dell’escavatore, ristagna e non se ne vuole andare, impregna la terra di quel campo di battaglia fino a poco tempo fa popolato di vittime inermi. Il cimitero è una città in miniatura, abitata da ex persone sdraiate che si disgregano incuranti del tempo. La realtà ci pone di fronte a questa possibile distopia: un mondo fermo e immobile, un luogo di culto abitato da anime che esistono solo per la nostra ansia di eternità, cubicoli ciechi, sordi e muti, inerti come il materiale che contengono, che popoliamo di tragici destini. Una città parallela alla città che brulica di gente temporaneamente viva, mai pronta per il rito di passaggio al mondo dei morti, in cui vige la legge dello sparire, il dissolvimento delle cellule in sostanze, delle sostanze in elementi e degli elementi in atomi. I minimi termini poi rientrano nel gran teatro della vita. Forse sta tutta lì la nostra resurrezione e la vita eterna, sublimate in miliardi e miliardi di micro-trasformazioni.

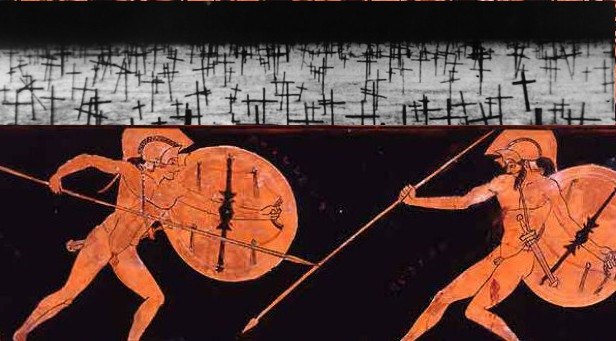

Secondo le chiese cattolica e ortodossa gli uomini vengono giudicati dopo la morte e le loro anime accedono subito al Paradiso o all’Inferno. Alla fine dei tempi vi sarà invece la risurrezione della carne; allora i corpi risusciteranno e si riuniranno alle anime per il giudizio finale. Il limite fisico e chimico di tale visione è chiaro a tutti eppure ci sono molti che ci credono senza alcun dubbio o ironia. Come se i morti da centinaia di anni, disciolti e sparsi per il mondo in atomi e particelle, attraverso potentissimi vortici di materia si ricombinassero nei corpi di allora. E se quelle particelle, nel corso dei secoli e dei millenni, avessero fatto parte di più e più corpi? Solo un dio quantistico enormemente paziente potrebbe ricostruire il puzzle di un centurione romano, una poetessa irlandese, un monaco cistercense, mio padre.

Siamo all’epilogo. Mentre il Ruspa e Trovarobe fumano in pace, Gregario ci fa cenno di seguirlo. Lui davanti con sottobraccio la cassetta, mio fratello e io dietro, percorriamo i vialetti e le scalinate del cimitero – in Liguria è tutto in salita – fino al muraglione degli ossari. È una nuova ala da poco costruita: piccoli buchi quadrati in filari senza fine, un condominio di minialloggi di cemento.

Hanno cominciato a riempire le nicchie di gente partendo dal basso. Ora siamo a circa tre metri di altezza, a metà facciata. Da sotto vedo la nicchia vuota che accoglierà mio padre, c’è un cartoncino con il suo nome. Starà lassù per cinquant’anni, tre metri sopra il cielo, aspettando niente. Per andare a trovarlo bisognerà inerpicarsi su una scala di metallo a ruote, così ripida che mia madre non potrà mai salirci. Nessuno mette fiori su quelle lapidi, d’estate il sole picchia fino a sera arroventando ogni cosa e d’inverno soffia un vento fortissimo che scuote e trascina qualsiasi oggetto che non sia saldamente fissato. Vedo che alcuni hanno ripiegato su fiori finti e lumino sempre acceso, per cui pagano un canone annuale.

Noi non faremo niente di tutto questo, papà si sarebbe messo a ridere e avrebbe mormorato: tengono la luce accesa quando qui non c’è mai nessuno. Mentre noi guardiamo la nicchia in cui sparirà di nuovo nostro padre, Gregario ci ha portato giù la lapide di marmo grigio, uguale per tutti, è risalito e ora sta infilando la cassetta metallica nel buco quadro, la spinge in fondo, davanti resta parecchio spazio, per un’altra cassetta o per diverse urne, se ci faremo bruciare. Inizia a murare l’apertura, sulla scala ci sono un secchio di malta e diversi mattoni. Mi avvicino, salgo la scala e gli metto in mano un bigliettone. Non se l’aspetta, mi ringrazia con sincero trasporto, tanto che accenna a scendere perché vuole portarci la lapide fino all’auto, fuori dal cimitero. Lo ringraziamo ma gli diciamo che no, davvero non è il caso, grazie. Insiste ancora ma noi lo salutiamo, mentre riprende a sigillare il foro della celletta posizionando altri mattoni.

Ce ne andiamo via, mio fratello tiene sottobraccio la lapide che porteremo dal marmista per farvi applicare il nome. Mentre scendiamo la scalinata verso l’uscita comincia a piovere di colpo, anche piuttosto forte.

Appena in tempo, non avrebbero potuto eseguire l’esumazione sotto la pioggia.

Siamo stati fortunati, dice mio fratello, coprendosi la testa col cappuccio.

Davvero, rispondo.

Ci guardiamo e sorridiamo.

*****

In copertina: Vito D’Ancona, Cipressi a Volognano (1858-1860), olio su tavola.