Compagna mia, mendicante, fanciulla mostro! Come questo per te è identico, queste infelici e queste manovre e i miei imbarazzi. Avvinghiati a noi con la tua voce impossibile, la tua voce! unica adulatrice di questa vile disperazione.

A. Rimbaud, Frasi

C’era una panchina che gli parve adeguatamente squallida, assi di legno e piedi di ferro fossile, lì sedeva e non si riteneva troppo preoccupato che lei arrivasse, e neppure si può dire che l’attendesse. Se ne accese una, croccante nella cartina sottile. Il fumo c’è sempre stato, non era trascorso un solo giorno senza la fragranza moresca. – Un tempo, quando accadevano incontri disarmonici, labirintiti, svenimenti, il fumo si incastrava tra corpi che si sfioravano, indicando la distanza, per quanto effimera, tra gli esseri dotati di movimento. Come avrebbe potuto, una volta astratta questa idiosincrasia della vicinanza, continuare solo e tanto a sperare di poterla mai incontrare? Quando si alzò, rimase la panchina che senza di lui era ancora più squallida. Doveva cercasi un riparo per fumare. Era già passato oltre snodandosi tra strade lucide e palazzi scrostati e buche nel manto stradale e cimiteri d’immondizia e fumi di fogne. E per ora gli restava la squallida panchina disossata, a ricordare quant’era blasfema la solitudine che tentava a tutti i costi di nascondere. Che cosa era stato, per meritarsi un’attesa? Vedeva persone muoversi dentro stanze illuminate sopra la sua testa, sagome nere che si spostavano silenziose. Altre nelle auto a volte guardavano verso di lui, ma pensò che notassero molto più l’indigenza precambriana della panchina, invece del suo corpo che cercava di nascondersi sotto l’acqua. Attese che il passaggio di auto e uomini si facesse più raro, prima di continuare ad andare. La pioggia cadeva così forte, che il rumore era assordante e insieme creava una parete divisoria tra sé e il resto. Lo prese come un buon segno. Che cosa era stato, per meritarsi un’attesa? Un occhio, soltanto una pupilla ricettiva alla rifrazione della luce. Ed era abbastanza una parte per il tutto? Andò avanti per il marciapiede lungo il fiume-strada, finché non decise di guadarlo. Al centro del fiume-strada sbucava un’aiuola, dove concentricamente era stata posizionata una fontana e alla spalle della quale si impennava una palma spoglia. Dietro la fontana, mentre si piegava per bere, vide il più insolito animale acquatico che la città avesse mai ospitato: un cane. Era zuppo e lo guardava come un merluzzo, standosene seduto. Da lì sotto gli fece un cenno di saluto con la testa, un movimento quasi impercepibile dal basso verso l’alto. Quel segno lo immobilizzò, avvertì chiaramente l’acqua che gli scendeva lungo la colonna vertebrale e nella gola. Chiuse gli occhi e bevve. Quando li riaprì il cane era ancora là. Il randagio fece finta di niente e riprese a camminare, le gambe sprofondate per metà nell’acqua, e il cane si mise dietro e nuotando lo inseguiva. Si voltò ancora una volta, cercando di fargli capire che quel pedinamento era inutile, ma il cane sembrava risoluto nella sua scelta. Cercò distrattamente intorno a sé qualsiasi altro animale senza più il suo regno, la sua specie, qualsiasi altro essere di transito, che non avesse altra opera che non corrispondesse alla sua stessa natura di materia di scambio, vagante. Ma c’erano solo lui e il cane, immersi in quel fiume-strada, che avrebbero attraversato contro corrente. «Se la incontrassi, avrei un problema di nome, di identità minima. Non potrei semplicemente non incontrarla e sognarla distante, mentre di spalle, irriconoscibile, gesticola un addio?», disse e si accorse di aver posto la questione al cane, che lo guardò smarrito e non rispose, allora pensò che il quadrupede fluviale non avesse ancora sviluppato un linguaggio.

Il fiume-strada continuava diritto ancora per un breve tratto. Il cane lo seguiva a nuoto, e il randagio non sapeva se anche il suo compagno – e qui, pensandolo, rise forte di sé – fosse stanco di notti devastate e del freddo e dell’assenza. Non sapeva se anche il cane riuscisse ad astrarre ogni evento, se come lui, per identità raminga, avesse aborrito ogni incontro, per tenersi ciò che resta, il vuoto cosmico di ogni parola assoluta, conosciuta per distacco dalle cose. «E come sei diventato un animale acquatico?». Neanche una parola dal cane, ma uno sguardo come di uno che depreca la tua insistenza nel fare domande. La strada curvò a destra e si mise in salita, e l’acqua defluì ai lati e si riversò nel fiume-strada in basso. Il cane, scoprì allora, era un animale anfibio, perché se la cavava anche sulla strada che fuoriusciva lucida dal fiume, sebbene ogni tanto scivolasse, ma era forse all’inizio della nuova fase evolutiva. Il cane si fermò ancora a osservarlo, poi con una zampa gli fece segno di entrare nel cono di luce di un lampione, oltre il quale la via, curvando a sinistra, si faceva sempre più in pendenza. Il cane ripeté il gesto che prima era apparso come un saluto. L’uomo lo interpretò come un buon segno, sebbene si sentisse stranito dall’incapacità oratoria del cane, che aveva dimostrato di avere in compenso una serie di segni muti, ma precisi e espliciti. Dove finiva la salita, la strada si biforcava: a sinistra scorreva pianeggiante e trasversale rispetto all’asse dell’orizzonte; a destra saliva con una pendenza più blanda. Il randagio e il cane presero la via a destra, il cane guidava. L’uomo randagio guardava verso la linea cui bisognerebbe allinearsi, per ottenere un incontro, e il passaggio trasversale gli parve una soluzione idonea a evitare che ogni incontro accadesse. Si meravigliò, inoltre, di come il cane mostrasse di avere una conoscenza intuitiva della sua opera. Se ne accese un’altra, morbida e arabica, la testa gli prese il volo, sebbene le gambe spingessero verso un più fondo come radici nel terreno fertile. «Se la incontrassi, significherebbe mettere fine alla mia opera», disse il randagio, quasi fiducioso. «Mi basterebbe, invece, essere a conoscenza dello spazio, dove l’incontro avverrebbe; possedere la gratificante certezza che a quell’incrocio preciso di luogo e tempo io sarei assente!». L’entusiasmo di una visione così limpida delle cose e delle loro relazioni, per un istante lo pietrificò, il cane da parte sua si scrollò l’acqua dal pelo e abbaiò, ma l’altro non lo ascoltava, vedeva davanti a sé attraverso la coltre di pioggia la sua solitudine trovare compimento, morire, essere dimenticata. Il cane a quel punto lo scosse mordendogli i pantaloni e tirando forte a sé la gamba del randagio, che non accennava a riprendere il passo, dimostrando quanto in fondo il cane avesse anch’esso a cuore la propria opera evolutiva, e la sua ansia lasciava intendere la volontà di portarla a termine durante quella notte. L’uomo randagio, infine, tornò in sé solo quando la sigaretta gli bruciò le dita, interrompendo improvvisamente la visione. «Dove andiamo adesso?», chiese allora al cane, che ringhiò e, voltate le spalle, riprese a camminare. Arrivarono al riparo nell’angolo tra due palazzi, e già non ne potevano più di pioggia. Un balcone a elle gli assicurava una copertura, a meno che non si alzasse il vento dal mare. Il randagio si sedette, gambe piegate al petto, in una macchia asciutta sul marciapiede, poggiando la testa e la schiena al muro. Il cane, però, non sembrava soddisfatto di quella sistemazione. Girò due, tre volte su sé stesso, poi corse oltre un lato che formava l’angolo del palazzo, scomparendo. Non passarono che pochi attimi, il cane tornò trascinandosi una grossa scatola, la poggiò ai piedi del randagio e ripartì. Tornò di nuovo con una scatola più piccola, che sistemò di fianco all’altra più grande. Lo scarto evolutivo tra il cane anfibio e questo nuovo cane quasi addomesticato, fece ridere il randagio. Immaginò sé e il cane come due linee, una che procede indietro e l’altra che irrimediabilmente va avanti e, giunte quasi al punto di congiunzione, si separano e irreparabilmente si invertono. Una corsa all’inizio ragionata, per spezzare il fiato, e che in breve diventa una corsa accecata, senza soluzione. Appena entrato nel cartone, si accese l’ultima che aveva. Il fumo immediatamente gli aprì un altro spazio, e il randagio, isolato dentro la scatola, muto alle orecchie del cane, si vide nella morsa della paura, sordo alla sua stessa voce. – In quel tempo, prima che la notte iniziasse a portare dentro di sé l’incompreso biascicante rollio delle cose, il fumo passava di bocca in bocca, si distribuiva silenziosamente tra le parti, come un olio per far scorrere le cose. Eppure lo scorrere fluido non era tanto silenzioso, e se qualcuno l’avesse ascoltato bene, si sarebbe accorto che lì dentro, tra le parti, cantava una voce, una voce terrificante, che ripeteva un nome, un nome solo, senza interruzione, senza soluzione. E quel nome era il tuo. – Il randagio tirò ancora dal filtro inumidito, sentiva la voce che spingeva sulla glottide per uscire, dire. Una necessità mai avvertita, eppure disse: «Se ci fosse un ritorno per ogni notte, una ripetizione costante e immutabile di ciò che si chiama l’evento, la nozione di caos perderebbe o no la sua ampiezza devastata, per convergere dentro zone liminali riconoscibili, finché il ritorno sarà diventato pura blasfemia? Se le inventassi un’identità minima di riconoscimento, come lei ripete ossessivamente, allora passerei attraverso qualcosa, trovandomi altrove, non più linea retta senza congiunzione, ma linea di scambio, corpo in transito. La mia opera non attenderebbe più di essere compiuta, perché l’avrei ormai dispersa». Il cane, ora nel suo scomparto isolante, attorcigliato su sé stesso, guaì e nel guaito al randagio parve di sentire «dormi». Tirò un’ultima volta, la capocchia fiammata luccicò nel buio cadendo e andò a spegnersi in una bolla d’acqua. Il randagio uscì dal cartone, si stiracchiò. Lontano davanti ai suoi occhi iniziava a schiudersi il cielo, sarebbe stato presto mattina. «Non posso restare a lungo qui, con questo cane, che potrebbe essere l’anello di innumerevoli congiunzioni. Devo andare». Camminare era allora l’ultima cosa che volesse, ma l’unica che avesse, data la condizione errante. A volte tra un pensiero e l’altro, mentre saccheggiava l’asfalto di ciò che restava di vecchie fumate, intanto che da sotto vedeva il cielo e le nuvole rade e le montagne sotto le nuvole, scoppiava in una risata immotivata.

***

Un uomo felice come un cane che si morde la coda è apparso anche su Ô Metis III Raggiro/Ritorno

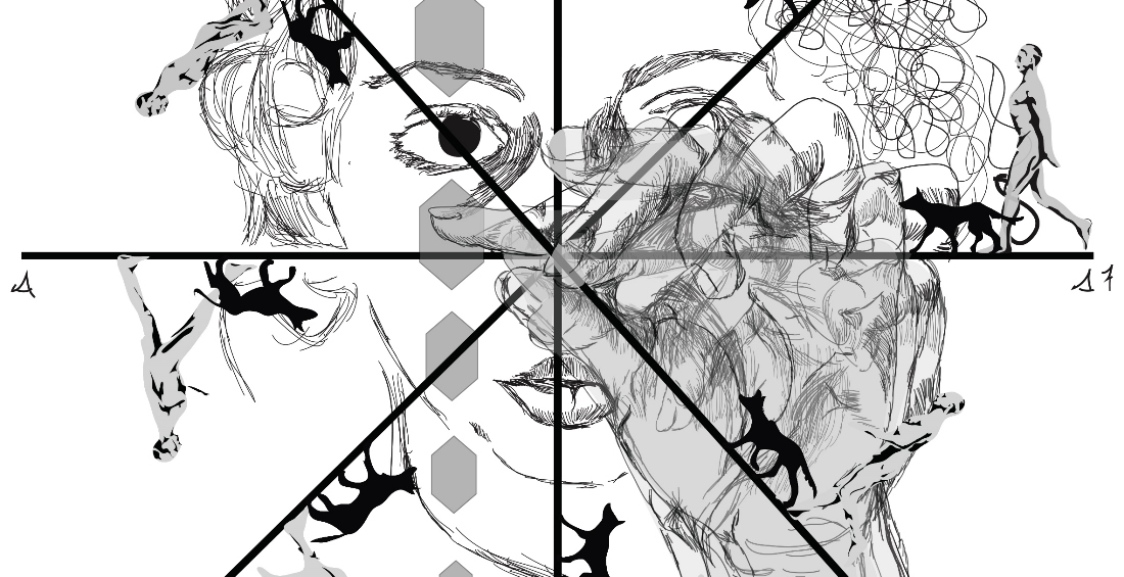

L’illustrazione è di Daria de Angelis