Quella del Grande Romanzo Americano è una fissazione che non capirò mai. Ogni volta che mi trovo davanti a un libro che ha l’obiettivo più o meno dichiarato di riassumere in un dato (seppur notevole) numero di pagine uno specifico modo di pensare/sentire/affrontare la vita resto basita. Il fatto è che trovo il concetto del Grande Romanzo Americano nevrastenico, sterile (per la sua intenzione più esaustiva che indagatrice), solipsistico e anche un po’ mortifero. Mi sembra una manifestazione di un’ossessione di controllo, di un complesso di Dio destinato alla frustrazione (grazie al cielo) e opera il più delle volte incapace di allargare la prospettiva sul concetto di grande, su quello di romanzo, e, soprattutto, su quello di americano.

Un aiuto nella comprensione di questo approccio tutto statunitense alla narrazione mi è venuto da Percival Everett, che ha tirato fuori una spiegazione cattiva ma azzeccata, la Teoria del Romanzo-SUV: gli americani hanno bisogno di un qualcosa di sostanzioso in cambio dei loro dollari, e, dato che per loro le dimensioni sono importanti, a un romanzo-utilitaria preferiscono un romanzo-SUV.

L’unico segreto dell’amicizia, credo, è trovare persone migliori di te – non più furbe o più vincenti, ma più gentili, più generose, e più comprensive –, apprezzarle per ciò che possono insegnarti, cercare di ascoltarle quando ti dicono qualcosa su di te, bella o brutta che sia, e fidarti di loro, che è la parte più difficile di tutte. Ma anche la più importante.

Una vita come tante di Hanya Yanagihara, presentato come il Grande Romanzo Americano dell’annata 2015-2016, è il perfetto esempio del Romanzo-SUV: la mole è imponente, le finiture eccezionali (è scritto davvero bene) e la tenuta di strada ottima (tiene incollati alla pagina); d’altro canto, il rischio di ribaltamento è altissimo (la seconda metà dell’opera è un tale coacervo di disgrazie e abusi che la credibilità e l’empatia vanno a farsi benedire) e la mobilità nei terreni impervi (argomenti delicati e scabrosi) molto limitata, tanto da provocare danni tali da rendere il viaggio faticoso e disagevole (le ultime duecento pagine del romanzo vorrebbero essere strazianti, ma risultano ridondanti e noiose).

Come i SUV, il romanzo della Yanagihara è eccessivo e a tratti pacchiano (soprattutto nell’ultima parte), guidato da un buon pilota che si lascia prendere la mano dalla pomposità del mezzo, con una percezione degli ostacoli falsata sia dalla prospettiva di guida (una partenza corale che poi si concentra su uno solo dei personaggi, Jude, abbandonando gli altri in maniera brusca e inspiegabile), sia dalla massa imponente del veicolo, che si rivela difficile da condurre in sentieri stretti e più propriamente urbani (sottigliezze psicologiche e percorsi di formazione sono sbaragliati da un crescendo isterico di eventi traumatici al limite della pornografia del dolore); anche nella fase di parcheggio (conclusione), i limiti sono visibilissimi, con il macchinone mollato in mezzo alla strada (una mattanza della quasi totalità dei personaggi che lascia nella più profonda indifferenza, e un finale-non finale tronco e poco soddisfacente).

Era una tristezza più grande e profonda, che sembrava voler abbracciare tutte le persone infelici, i miliardi di persone che non conosceva e che si sforzavano di vivere le loro vite; una tristezza mista a stupore e ammirazione per gli sforzi che tutti quegli esseri umani dedicavano a tirare avanti anche quando era così difficile farlo, e le circostanze invitavano solo ad arrendersi. La vita è così triste, pensava in quei momenti. È così triste, eppure continuiamo a viverla, tutti le restiamo attaccati, tenacemente, cercando qualcosa che ci offra un po’ di sollievo.

C’è da dire, però, che fare una giro sul SUV della Yanagihara risulta un’esperienza comunque divertente: Una vita come tante si presta a essere fruito come una sontuosa soap opera, scatenata nel racconto degli eventi[i] e incapace di muoversi con delicatezza nei momenti in cui i toni dovrebbero essere meno rombanti e più sommessi ed esplorativi. Questo perché la Yanagihara, sul suo SUV, non esplora, ma invade, con una sicurezza seducente e incurante del percorso, troppo presa dalla potenza e dall’aggressività del suo mezzo per guardarsi attorno.

E quando il viaggio finisce, l’unica cosa che resta è il vago ricordo di una corsa su un macchinone e la voglia di farsi una passeggiata più tranquilla, o un giro su un fuoristrada vero[ii].

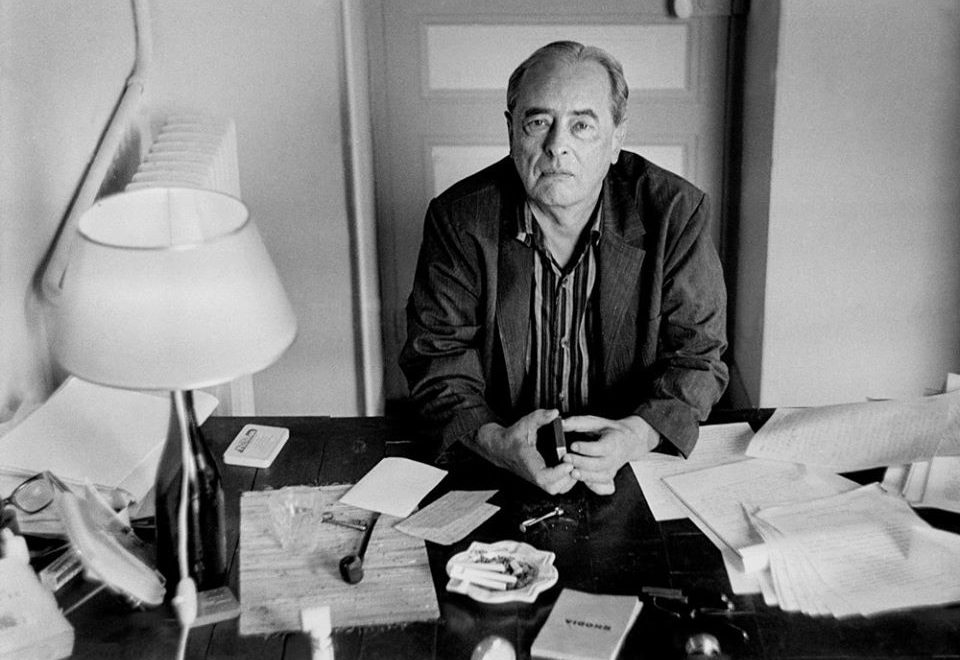

Hanya Yanagihara

Una vita come tante (2015)

Trad. it. di Luca Briasco

Palermo, Sellerio, 2016

pp. 1104

[i] Una delle caratteristiche più interessanti di Una vita come tante è che è difficile parlare di azione. Nessuno dei personaggi fa qualcosa: i traumi non vengono mai affrontati sul serio, le esperienze non vengono mai elaborate, non ci sono sfide, o complotti, solo eventi subiti, e la lotta (presente, in parte, solo in Jude) è tutta per restare più o meno a galla. Il risultato di questo non-percorso di formazione è che passano gli anni (una trentina, più o meno) e i personaggi restano sempre identici a se stessi, parlano sempre in un modo stracarico di pathos, risultando talvolta francamente ridicoli. Il mancato ancoraggio a un qualsiasi contesto storico e culturale accresce questa sensazione di stasi passiva: nessuno parla di politica, o di attualità, non succede niente al di fuori delle vite dei vari personaggi; manca un serio confronto con il mondo. Ma, d’altro canto, anche il SUV è un mezzo che vive di se stesso.

[ii] Negli Stati Uniti il SUV tende ad essere considerato un fuoristrada, ma non è così: le finiture da auto di lusso e i pneumatici studiati per il fondo stradale rendono il SUV poco adatto a terreni sconnessi o percorsi impervi. E poi i SUV costano tanto che non vale proprio la pena di tentare percorsi insoliti rischiando di rovinare la macchina. Questo è anche il problema del Romanzo-SUV: la sua impossibilità ad adattarsi a strade che non siano enormi, scorrevoli e ben asfaltate per esplorare concetti che richiedono un certo sforzo e un notevole azzardo.